鈴木祥子EPICアーカイブス1988→1997

2016年12月21日配信開始

オリジナルアルバム9タイトルの通常配信

+「CANDY APPLE RED」のDSDハイレゾ配信

「引退したいんです。」(鈴木) 「いや、そう言わずにさ。」(名村)

スタジオでの会話が決めたアルバム制作。

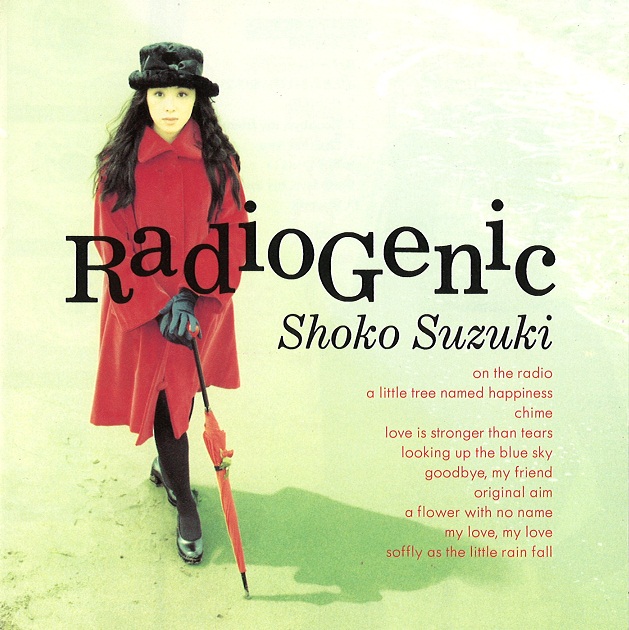

――今回は『CANDY APPLE RED』の話を中心に伺いたいのですが、まずはその前に『RADIOGENIC』を作った後に祥子さんが名村さんに「引退したい」と相談されたそうですが?

鈴木 そうです、そうです。名村さんに、差しでお話したのを覚えてるんです。名村さん「いや、そう言わずにさ、もう1回こういう方向もあるんじゃない」って。

名村 ああ、覚えてますよ。

鈴木 まじめに名村さん、話してくださったんですよね。それはすごく覚えています。

――それが菅原(弘明)さんギター、名村さんがベース、で、祥子さんがドラムという、いわゆるバンド構想に繋がるのですか?

名村 すぐに結論出たわけではなかったと思うけど。だって俺、担当変わったばっかりだったからね。担当変わって、いきなり「やめる」って言われてもね。

鈴木 もう、主婦になりますって言って。

名村 で『Snapshots』の前に海外録音で『SHOKO SUZUKI SINGS BACHARACH & DAVID』を作ったんだ。あれがはじめて一緒にやったやつでしょう。

鈴木 そうです、そうです。

名村 菅原君がアレンジして、アメリカ行って。あの頃は日本でやるより(制作費が)安かったから。

――それでその後に『Snapshots』を録音しますよね。この作品をきっかけに、いわゆるイメチェン=鈴木祥子のロック化みたいな、キーワードで当時は語られていたと思うのですが、今回の『CANDY APPLE RED』は基本は『Snapshots』の続編的なスタンスで録音されたと思うのです、内容はさらにバラエティに富んでいるというか、ビートルズで言えば『ホワイト・アルバム』みたいな空気も感じるのですが。

鈴木 はい、確かにアルバム2枚分くらい曲がありますね。このアルバムと『Snapshots』の頃は、私は歌だけじゃない、というのがすごいありました。なんか歌手とか思われるのが嫌で、特にガールポップとか言われるのが嫌で、あとアニメオタクアイドル、みたいなことを言われたりとか、今はそんなことどうでもいいけど、当時はすごくすごく嫌だったんですよ。めちゃめちゃ嫌で、ミュージシャンとして見られたかったんですよ。ミュージシャンとして見られたいって言ってること自体が、今思えば不自然というか、ちょっと頑張り過ぎだなと思うんですけど、「ちゃんと音楽ができるミュージシャンなのよ、私は」って、すごい思われたかったんですよ、それは今、思い出しました。このアルバムも、すごいポップにしたつもりだった。

名村 うん、ポップにしたつもりはあります。

――『ホワイト・アルバム』っぽいイメージは収録曲が多いからですかね?

名村そうですね、その理由のひとつには『Snapshots』のときに、すごくいっぱいやりたいことがあってそれをバーッとやったから、そこで一応完成というんじゃないけど、1回やり切ったあとに作ったものだから。

鈴木 そうですね。なんでこれ、そもそもやろうということになったんでしたっけ? あまり間が空かないでレコーディングしたんですよね。『Snapshots』で燃え尽き症候群じゃないですけど、一応、今やれることは。

名村 やった、という。

鈴木 そう。やったと思っていて、でも、あまり結果がはかばかしくなかったんですよね。一部の方には、すごい格好いいとか、当時PUFFYさんが「女のロックってこれだ」なんてすごい褒めてくれたりして、イメチェンになったし良かったな、という思いはすごくあったんですけど。

名村 セールス的には、はかばかしくなかったんですよね。それが一番大きかったですね。

鈴木 ラジオとかにゲストで行ったりしても、ハガキとかがくださる反応とかが結構、「これは鈴木祥子じゃない」みたいな、「なんでこんな音楽になっちゃったんですか」みたいな、「声が全然変わりましたね」。

名村 声、変わってないけどね。

鈴木 変わってないんだけど、でも、今だったらわかるなと思うのは、それまでの『風の扉』ですとか、ソニーさんで録音させていただいた最初の4枚とかの路線でいいなと思った人が、やっぱりこれをやられたら、そう言いたくなる気持ちもすごくわかるんですけども、当時、私は自分の中で、自然な流れで『Snapshots』を作ったと思っていたので、そこまでネガティブな反応が来ると思ってなかったのと、そこまでリスナーさんが離れちゃうとは思ってなかったっていうのがありますね。

――だとしたら『Snapshots』と同じ路線を進めるというのは、どういう意味があったんですか?

名村 俺はもうはじめから、そういう人はある程度離れるだろうと。祥子ちゃんがやりたいことをやったほうが次のことにつながると思ったから。

鈴木 それは、本当にそうです。

名村 だからそんなに気にしなかった。セールス的にいうとそんなに良かったわけじゃないけど。でもそれ1回だけじゃ、やっぱり駄目だと思ったので、もう1枚つくらなきゃって、はじめから思ってたから。

鈴木 そうだ、それで間が空かずにやって、すごいポップにしたつもりだったんですよね、『CANDY APPLE RED』のほうが。

名村 そうそう。そうだったよね。

鈴木 そうですね。1曲1曲、きっとポップにしようと思ったんじゃないですかね。

――そこがこのアルバムのバラエティ感というか、『ホワイト・アルバム』的なテイストになるんですね。

鈴木 ソングライターとしてポップにしたいという気持ちと、ソロ・アーティストとしてのアルバム意識、みたいなものがずれちゃったんじゃないですか。ずれちゃったというか、無自覚だったというか。それをまとめられなかったというか。アルバム意識ということで言えば、やっぱり人生とか生きることは、そんな楽しいことばっかりじゃないし、不吉な何かというのはいつも背後にありながら、すごく輝く時間があってみたいな、そういう二面性というのは考えてました。曲のテーマとして。

――アナログ盤LPの針を落としたノイズっぽい音が最初に出てきますよね? さらに途中の箇所にも。多分、B面を意識していると思うんですけど。

鈴木 はい。レコードを意識してますね。『Snapshots』も本当はレコードで出したいくらいの感じだったんですよね。

名村 ほかのアーティストでもそうだけど、(路線を変えても)1回じゃ駄目じゃないですか。2回、3回、しつこくやらないと、人ってわかってくれないから。だからこれをすぐ作るというのは、そんなに疑問ではなかったんです。一応レーベルもOKだったし。

鈴木 今聴いても、すごい洋楽っぽい。

名村 作りがもともとそうだけど。

「シンガーって何? ソングライターって何?って悩んだ、そのマイナスの気分を塗り替えたいと思ったんです。」(鈴木)

鈴木 今もそうですけど、売れ線をっていうのが、あまり希薄なんですよね、意識として。

名村 いや、売れ線は考えてますよ。

鈴木 考えてたんですか? でも、あまり言われなかった。

名村 いやいや、考えてましたよ。その当時、日本は渋谷系じゃないですか。あとアメリカで言えばレニー・クラヴィッツとか出てきて、ちょっとレトロなやつも人気が出てきたり、アラニス・モリセットとか女性が自分のことをさらけ出して歌うっていうスタイルが結構いたんですよ、そういうのが頭にあったんですよ。だから今と気分は合ってるだろうと。

鈴木 クランベリーズの女性ボーカルのドロレスとか。

名村 そういうのがイメージにありました。だからそれが今の気分に合ってるんじゃないかっていうのは思ってた。

鈴木 私はソングライターとして、そういうリクエストに全部応えちゃった。応えるのが今やること、みたいな。何でも書けるっていう感じですか。ソングライターのカタログみたいな。ソングライターのカタログなんだけど、「シンガー&ソングライター的な世界観」みたいなものと、「ソングライターとしてのカタログ的なもの」が一緒になっちゃって、それがちょっと、わかりづらさにつながっちゃったかも。

――『Snapshots』はバンド感が出てると思うんです。でも本作は基本的には同じスタイルで録ってるんだけどバンド感よりバラエティ感がありますよね。

鈴木 カタログ的というかそうですね。1個1個の楽曲の完成度を上げる、みたいな。

名村 あと、環境もあるかもしれない。ゴーゴーキングレコーダーズというスタジオの環境もあるかもしれない。都心から離れたところなので、そういうの、気分変わるじゃない。周りが畑だらけだし。

鈴木 確かに! レコーディングはすごい楽しかったですね。

名村 うん、録音環境というのもあったかもしれない。

鈴木 そうですね。ゲストさんがすごい、この曲もそうですけど、真城(めぐみ)さんと五島(良子)さんが来てくれたり。

――ゲストの人選はどういった意図があったんですか?

名村 そんなに意図はないですよ。知ってる人にやってもらうという感じで。そんなに意味はなかった気がするね。スカパラはまあ、担当もそうだし、同じレーベルだし、同じ部署といえば、同じ担当だったから。あと、誰でしたっけ?

鈴木 曽我部さんが、歌詞を1曲書いてくれた。

名村 それは多分、鈴木さんの提案だったんじゃない?

鈴木 サニーデイ・サービスの曲を聴いていいな~と思って、曽我部さんに書いていただきたいというのは私が言ったんだと思うんです。あとは、名村さんが選んでくださった。

名村 作詞は他に小倉(めぐみ)さんね。

鈴木 SMAPの「がんばりましょう」とかを書いた。

名村 あれがすごい好きで。みんな好きだった。

鈴木 そうですね。小倉めぐみさんの歌詞、好きだった。

名村 SMAPいいよねっていって。

鈴木 よかったです。1曲、1曲はすごいいいんですよね。ただ、アルバムとしてわかりづらいですよね。いろんなものがあり過ぎて。なんか、2枚にすればよかったくらいの感じ。

――そうなんですよね。本当に2枚組にできるくらいの。

名村 その当時はね。アルバムがみんな、曲数が増えていく時代だったから。

――当時、このアルバムで発売記念ライブをやらなかったのですが、それは何故ですか?

鈴木 レコ発やらなかったんです。インストアライブをやったくらいで、ツアーとかもなかったし。自分としても印象がよくなくなっちゃったんですよね。このアルバム、一生懸命やったわりには。今回、配信の話をいただいたときに、「これだけはどうしても、DSDでやらせてください」ってお願いしてやらせていただいたのは、20年経って、ようやく当時のマイナスだった部分が、もう時効になったというか。で、作品だけが残ったというか。それで20年経ってもう1回この作品の、マイナスの気分を塗り替えたいというか。いい曲入ってるんですよね。

――このアルバム、本当にカタログ的なんですね、それがイコール『ホワイト・アルバム』みたいな感じにもなってると思うんですよ。

鈴木 なんか、もう1回このアルバムを、ちゃんとしてあげたいというか。自分の中でも。

――その後、移籍したので、さらに。

鈴木 置き去り感が。。。その後にミュージシャンの友達とかがこれを聴いて、「アルバムすごいいいね」って言ってくれることが何回かあったんですよね。「あ~そんなのあったね!」みたいな、作品はいいのに、自分の中で評価が勝手に下がっちゃったというか、あのことは忘れたい。。。みたいな感じになっちゃってたんです。何か、モヤがかかったような心境になっちゃって。

名村 わかる、わかる。いや、俺は別に、もやはかからないけど、確かにそういえば、事務所との問題とか。

鈴木 そう。名村さんもそういうふうに、移籍の問題があったじゃないですか。

名村 俺が移籍というか、転職というか。そうね。でも、これ作ってるとき、ワーナーに移るとか、そういうのはまだなかったんですよ。

鈴木 そうか。でも作ってるときはすごい楽しかったんですよ。ゴーゴーキングで、みんなで合宿みたいに行って、ああでもない、こうでもないって言って作って。何が嫌だったかというと、音楽が楽しいのにそれ以外のことが全然楽しくないという、そのギャップですか。それがミュージシャンとしてわからなくなってきたんですよ。音楽の楽しさとそれ以外を両立する方法がないわけじゃないですか。音楽やるんだったら、こういうのは付いて回るんだったら、もういいや、音楽やめても、みたいな。結局、そういうところまで行っちゃうような話だと思うんですよ。自分も未熟だったから、そういう環境をつくれなかったというのもあるし、甘えていたというのもあるし、当時はまだ32、33くらいだったので、音楽楽しいと、そのほかのことが嫌だというのと、バランスが全然とれなかったんです。その結果、この作品の位置が、自分の中ですごい下がっちゃったというか。だから、もったいないというか、かわいそうと思って、ちゃんとした場所に連れ出してあげたいというか、このアルバムの音楽だけをピックアップしてDSDで配信したり、ライブを、当時やれなかった分、20年目の『CANDY APPLE RED』のライブやりたいと思って、名村さんにこの間、「やっていただけますか?」って言ったら、「やる、やる」って、名村さんに快諾していただいて。

名村 祥子ちゃんのソングライターとしては時期的にすごいいいんですよ、ある意味。

鈴木 そうかもしれない。

――祥子さんがさっき、自分で何でも書けるみたいなことをおっしゃったんですけど、そういう意味でクリエイティビティの、何回かピークあると思うんですけど。

鈴木 そうですね。がんばってたと思いますね。やっぱり30代、27くらいから33というのが。

名村 充実するよね。

鈴木 だから意地になって書いていたんですね。話が最初に戻っちゃうんですけど、私、その混沌としたなかでも、やっぱりミュージシャンとして見られたかったんですよね。ミュージシャンとしてちゃんと曲が書けて、楽器が演奏できる、それは当然なことなんだけど、でも、当時そういうふうに言われてなかったから。さっきも言ったけど、アイドル崩れ的な、ガールポップとかアニメの流れがあったから、それがとにかく嫌で、自分はミュージシャンだっていう、何でしょうね。今考えたら、愚かしいなと思うんですよね。自然にやってればいいと思うんですけど、やっぱり音楽ビジネスの世界というもの自体が、非常に人を神経症的にするというか。

名村 まあ、追いつめたりもするよね。

鈴木 する。何て言うか、本当はこれでいいことが、この形に見えない。。。何て言うかな、誇大妄想的、神経質になる。

名村 それは普通だと思うよ。

――それはミュージシャンはやっぱり、常に次のものは、前のものを超えなきゃとか、全然違うものを。

名村 現状打破しなきゃいけないってずっとあるし、特に20代、30代はね。なんか嫌じゃん。

鈴木 嫌だ。なんか納得いかない、みたいな。

名村 人から見られてる自分と、ちょっと違うんだよなっていう。

鈴木 わかる。普通なのか。別に、神経症じゃないのか。

名村 ある、ある。それは普通。

「もっとリズムにアプローチしたい。」(鈴木)

「それがポップスとロックンロールの違いだからね。」(名村)

鈴木 そう。で、そうだなと思って、こういうものを作ったんですけど、何だろうな、今もあるんですけど、今もそうなんですけど、何か自分に足りないものがあって、それを何とかして獲得したいみたいな感じというのか、すごくリズムというものがもっと知りたいというか。あまりリズムに関して、ドラムやってたけど、4枚目までとかって、あまりリズミックな感じというのはそんなになくて。だから、『CANDY APPLE RED』のいいところは、すごくリズムが強調されているバンドでやっているのもあるし、自分でドラム叩いているのもあるし、リズムに対してすごいアプローチしようとしていると言うんですかね、そういうところ、すごい評価できるなと思うんですよね。きれいなだけじゃない何かといったら、やっぱりリズムしかないと思うんですよね。

名村 それは、大雑把に言えば、ポップスとロックンロールの違いだからね。

鈴木 そうそう。ロックンロールですね。まさにそう。

――今回、ハイレゾで聴いて、ドラムのスネアの音、こんなにいいんだって思いました。

鈴木 いいでしょう。音決めにすごい時間かけてやって。ロックンロールにアプローチしたかったんだ。言ってみるならば。

名村 すごい単純に言うならそうだよね。

鈴木 そうです、今、やっとわかりました。それまで、そうじゃなかったから。もっと品のいい、何て言うんですかロックンロールじゃないポップス。でも私、思ったんですけど、ポップスというものは、ロックンロールを通ってなきゃ絶対駄目なものじゃないですか。だって、進化の過程として、R&Bとかがあって、その前に黒人霊歌とか讃美歌を歌い始めたのがゴスペルになって、それがR&Bとかになって、白人が聴いて「何これ、恰好いい」になって、で、エルヴィス(・プレスリー)とかが出てきて、バディ・ホリーとかが出てきて、ロックンロールになった。その進化のリングを、ポップスというものが経てなければ、それ以上どこにも行きようがない袋小路に。

名村 でかい意味ではそうですね。

鈴木 なっちゃいますね。だから、必ずロックンロールを経てなければ、ポップスはそこで行き止まりになっちゃって、どこにも行けない。それが私、当時はわかってないですけど、何かリズムが足りない感じというか、すごいはがゆい感じがあったんですよね。

名村 それ、言ってたものね。

鈴木 で、それがロックなのか何なのかわからないけど、とにかく、今までやってたものには、何か自分の思うリズムが、まだ自分の中から出ていないっていうふうな感じがすごいしていて、 じゃあ、リズムって何、みたいなことで、ロックだというふうになって、名村さんとそのときに知り合って、菅原さんと『Snapshots』、『CANDY APPLE RED』っていうのは、無意識のリズムに対する渇望じゃないですけど、飢餓感というか、それがロックンロールに対してアプローチしたかったという、言葉にするとそういうことだと思います。

――それでは名村さんから見て『Snapshots』と『CANDY APPLE RED』の2枚というのは、祥子さんにとって何をもたらしたのかを、かいつまんで話していただければ。

名村 彼女が何か不満を抱えてやっているということはわかったので、じゃあ何を作ればいいんですかっていう話をしたときに、ちょっともやっとしたものがあって、それをちょっとお手伝いしたという感じかな。すごく楽しかったです、菅原君の存在も大きいけどね、そんな感じだったかな。あまり辛い思い出がないというか。

――祥子さんはいかがですか?

鈴木 さっきまとめちゃったんですけど、無意識のうちにロックンロールにアプローチしたかったアルバムなんだなっていうふうに思って、だけど、それが当時は自分でわかってなかったから。それが、はっきり今、自分の中で言葉になったので、このアルバムをもう1回ハイレゾのDSDで配信させていただくことになったのも、何かの、時が来たみたいな、縁なのかなって、すごいありがたい感じがしています。菅原さんと名村さんと、楠均さんとDr.KYONさんと、5人でバンドセットのライブをやるのでぜひ来てください!

――貴重なお話ありがとううございました。

text by平澤直孝

[名村武]

元アン・ルイスのバック・バンドのBASS、VOCAL。

その後エピック・ソニー・レコードにディレクターとして入社、

1997年にワーナーミュージック・ジャパンに転籍。

2003年からフリーのプロデューサーとして活動。