レーベルのために選曲、レーベル名を冠した坂本龍一の

ニュー・コンピレーションアナログ盤

GREAT TRACKS

レーベル“GREAT TRACKS”のために選曲された4曲を、12インチ45回転のアナログ盤にコンパイルしたコンピレーション・アルバム。

1985年ラジオ番組に送られたデモ・テープが切っ掛けで制作された『STEPPIN’ INTO ASIA』

1986年に発売されたアルバム『未来派野郎』から『黄土高原』、『Ballet Mécanique』の2曲

1987年NEOGEOツアー直後にバンド・メンバーをスタジオに集め収録された『BEHIND THE MASK』の4曲を収録

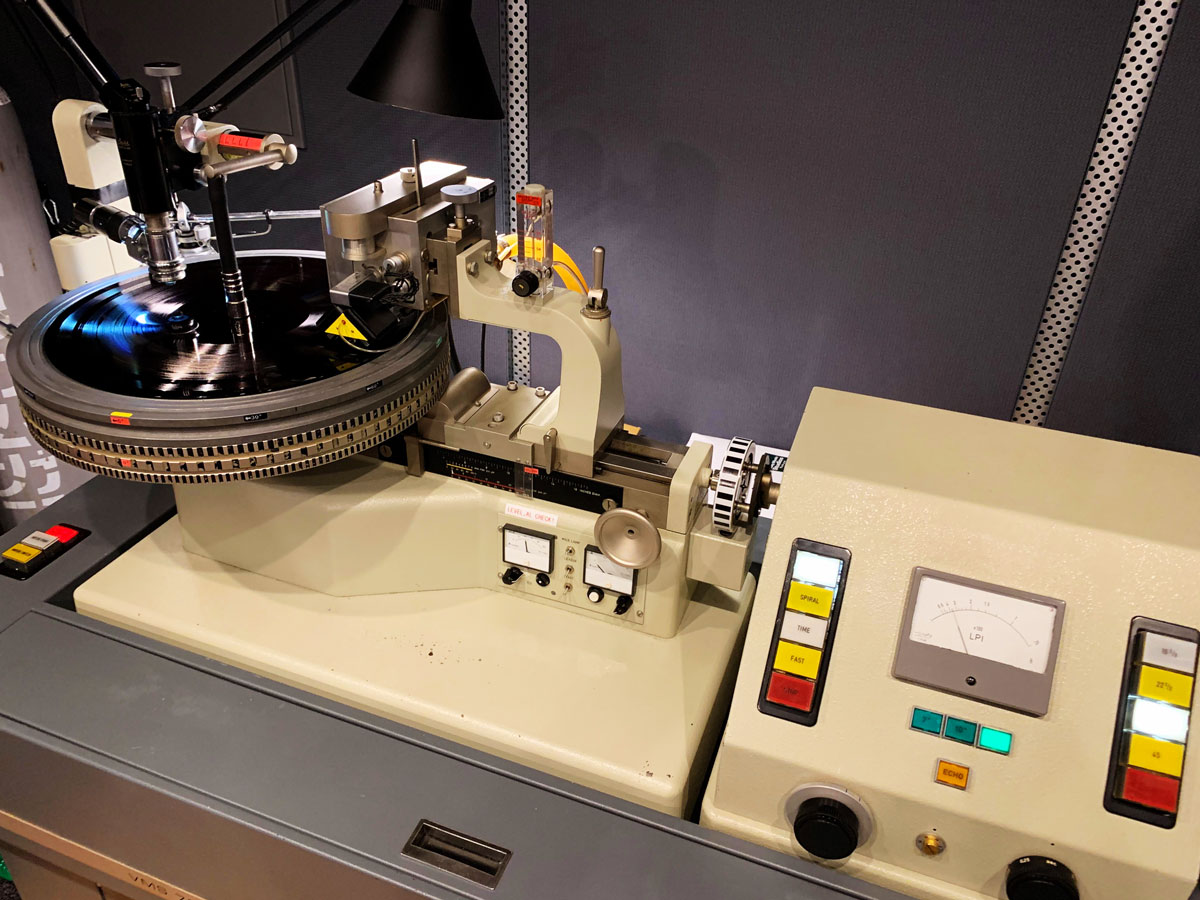

Mastered by Bernie Grundman

株式会社ソニー・ミュージック ソリューションズ静岡工場プレス

プロデュース:坂本龍一

吉村栄一氏による2020年最新楽曲解説 & GREAT TRACKSプロデューサー滝瀬茂氏による『教授との仕事』収録

- 収録曲 -

Side A

- 黄土高原 (1986年発売)

- Ballet Mécanique (1986年発売)

Side B

- BEHIND THE MASK (1987年発売)

- STEPPIN’INTO ASIA (1985年発売)

実験作にして最高傑作、ハイテクでテクノなエスニック・ミュージック

1985年発表『エスペラント』をアナログ盤でリイシュー

エスペラント

前衛舞踏家モリサ・フェンレイの依頼によって制作された「架空の民族音楽」というコンセプトを反映する楽曲で構成されるアルバム。

フェアライトCMIを徹底的に駆使して作られた人工美あふれる民俗音楽に、アート・リンゼイのノイジーなギターを要所で取り入れ、それらが渾然一体となった形式にとらわれない音楽は、坂本龍一が目指したハイテクでテクノな普遍的エスニック・ミュージック。

電子音楽、前衛音楽としての近年の再評価進む本作は、坂本龍一もフェイバリットの1枚に挙げる自身のキャリアにおける重要作。

(オリジナル・リリース:1985年ミディレコードより)

Sony Music Studios Tokyoでのカッティング

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ静岡工場プレス

プロデュース:坂本龍一

吉村栄一氏による2020年最新解説書&坂本龍一コメント収録

- 収録曲 -

Side A

- A WONGGA DANCE SONG

- THE "DREAMING"

- A RAIN SONG

- DOLPHINS

- A HUMAN TUBE

Side B

- ADELIC PENGUINS

- A CARVED STONE

- ULU WATU

荒内 佑 (cero) × 柳樂光隆 スペシャル対談

『エスペラント』『GREAT TRACKS』が持つ重層性と普遍性

坂本龍一『エスペラント』『GREAT TRACKS』の幅広く、入り組んだ音楽性を誰に語ってもらおうかと考えた時に、その普遍性だけでなく、今の音楽を聴いているリスナーのために語ることができる人にお願いしたいと思っていた。例えば、それは“フライング・ロータスとつるんでいたり、サンダーキャットにサンプリングされている坂本龍一”も語ってくれそうな人、とでも言えばいいだろうか。そんな基準で考えたときにceroの荒内佑の名前が出てくるのはceroのファンにとっても少し意外な人選かもしれない。

現在の日本を代表するバンドでもあり、アルバムをリリースするごとにその音楽を変化/進化させているceroのインタビューを読んでいると荒内さんが語るceroの音楽に込めた意図や構造の話はいつも示唆に満ちていたし、あらゆるジャンル/時代の音楽について言及する中でクラシックや現代音楽の話も織り交ぜる人だった。なので、僕はもし彼が坂本龍一の音楽をあまり聴いていなかったとしても、今回聴いてもらってそこで感じたことを話してもらえば、それだけで面白い記事になるんじゃないかと考えた。ただ、実際に話を聞いたら予想外の展開で、僕としてはうれしい誤算ばかりだった。

柳樂光隆 × 門脇綱生 スペシャル対談

現在的な視点から再解釈する『エスペラント』『GREAT TRACKS』

坂本龍一の『エスペラント』、そして80年代の楽曲をまとめた『GREAT TRCKS』がレコードで再発された。それらに収録された名曲群は様々な切り口で語ることができるものばかりで、これまでにも散々語られてきた。ただ、それらはいつの時代でも現在とも接続できるポテンシャルを秘めているのは誰の目にも明らかだった。

ここでは『エスペラント』『GREAT TRACKS』を門脇綱生さんに語ってもらうことにした。門脇さんは2020年7月にリリースされた『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』の監修者で、京都にあるレコード・ショップ「Meditations」のスタッフ/バイヤーだ。1993年生まれの門脇さんは近年、バレアリックやヴェイパーウェイヴといったムーヴメントを経て、再評価が起き、ニューエイジ・リヴァイヴァル的な新譜もリリースされたニューエイジの動向を一冊にまとめている。そこでは80年代の日本の音楽も再発見もされていた。

ここでは門脇さんに『エスペラント』『GREAT TRACKS』を軸に語ってもらうことで現在的な視点からの坂本龍一の再解釈を試みています。

荒内 佑 (cero) × 柳樂光隆 スペシャル対談

『エスペラント』『GREAT TRACKS』が持つ重層性と普遍性

今のエレクトロニクスって人間の延長みたいな感じで、VRやAR、スマホも基本的に人体と外部の隔たりなく五感を拡張する方向に進化していますけど、この時代は“機械 対 人間”みたいな面白さがあって、自分はそっちの方が魅力を感じるんですよね。

── 荒内さんは坂本龍一は聴いてました?

中学生のころにすごく聴いてましたよ。『千のナイフ』から『1996』までたぶん全部聴いてました。

── 『1996』はほぼリアルタイムですか?

その時、小学生だったから1、2年は遅れてると思うけど、ほぼリアルタイムですね。

── なぜ中学生が坂本龍一を?

小学校のころにYMOを聴いて、そこからだったと思うんですけど。もともと自分のばあちゃんが音楽の先生だったりして、けっこうクラシックは家で流れてて、親しみがあったんですよ。それに子供のころからYMOが好きだったし、クラシカルなところで行くと坂本さんが馴染みやすかったのかな。

── 坂本龍一のCDやレコードがそもそも家にあったってことですか?

いや、家にはなかったんですけど、坂本さんが影響源に挙げてるドビュッシーとか、ラヴェルとか、サティとか、そっちは家にあったんです。そういうインタビューを読んでから家にあるクラシックも聴くようになったっていう感じです。

── 特に好きだったアルバムは?

昔は『1996』。今は『B-2 UNIT』が一番好きですね。あとは『戦場のメリークリスマス』のサントラ。最近、『戦メリ』を聴き直したんですよ。ちなみに2曲目から聴くんですけど(笑)どんなんなってんのかなと思ってちょっとコピーしてみたりもしたんです。去年か一昨年にオリヴィエ・メシアンが書いた『音楽言語の技法』(※旧訳のタイトルは『わが音楽語法』)っていう本が新訳で出てて、それを買って勉強したりしてて。そこにドビュッシーのアナライズ(楽曲分析)が載ってて、ドビュッシーの影響を受けたメシアンの曲っていうのがいくつかあって、それについて「自分はこういう風に影響を受けている」ってのをメシアンが書いてるんです。たとえば『ミのための詩』の「妻」(第2巻第5番)なんかパッと聴いて似ているわけじゃないけど、あえてコードネームをふって弾いてみると『戦メリ』のサントラに入っていそうな響きがある。『戦場のメリークリスマス』を聴いて、ここにはそのメシアンやドビュッシーの影響を受けた曲が入っているなと思って聴いてました。ただドビュッシー、メシアンはリズム、メロディが動的なのに対して、坂本さんは同じような響きを持ちつつ構造が静的ですよね。

── 『B-2 UNIT』はどんなところが好きですか?

坂本さんって作曲的な側面とトラックメイカー的な側面があって、これはどちらかというとトラックメイキングの面が強いんですけど、自分はそっちの方が好きなんですよね。

── なるほど。そもそも坂本龍一のイメージってどんな感じですか?

たぶん大多数の人と一緒で、自分の年代だったら「戦メリ」があって、「energy flow」があり、その後は映画音楽とかエレクトロニカやってる静謐な人っていうイメージだけども、最近はイメージが変わったなって印象がありません?『async』以降はフライング・ロータスと一緒にインスタに映ってんなとか、その前もサンダーキャットが『Apocalypse』の「A Message for Austin / Praise the Lord / Enter the Void」で坂本さんの「El Mar Mediterrani」をサンプリングしてたりとか、デデキント・カット(Dedekind Cut)とつるんでたり、もちろん音が変わって来たっていうのが一番ですけど、80年代の『B-2 UNIT』のころの尖ってた感じの印象に近いんですよね。だから最近面白いんですよ。

── たしかに近年は意外なところで名前を見かけることが増えてきました。荒内さんの世代的にはGEISHA GIRLSもですよね。

そうそう、ceroとペトロールズで対バンした時にGEISHA GIRLS「少年」のカバーやったりしましたよ。

── それは誰主導で?

僕です。そこら辺の90年代のポップスやってたころの坂本さんもそのうち掘り起こされそうな気がしますよね。本人は否定的かもしれないけど。

── 『スウィート・リヴェンジ』とか『スムーチー』とかあの辺ですよね。

そうそう。

── では、そろそろ本題に。『エスペラント』はどうですか?

子供のころに行ってた図書館に坂本さんの作品はほぼあったので、聴いてたはずで、好きだって思っていたはずなんですけど、久しぶりに聴いたら今っぽくてびっくりしました。最近のアンビエントとかバレアリックの文脈でも聴けるし、曲によってはソランジュの『When I Get Home』に入ってても違和感なさそうだなっていうか。ソランジュの歌を乗せてみても面白そうだなとか。

── ソランジュ周りのスタンディング・オン・ザ・コーナーみたいなコラージュ的な作風のプロデューサーや、ジョン・キャロル・カービーみたいなニューエイジ・リバイバル的なプロデューサーとも相性良さそうですしね。

ソランジュの場合は、DX7とかの昔のシンセのFM音源(※周波数変調を応用する音色合成方式を用いた音源で、複雑な倍音成分を鳴らすことができる)を、シティポップ的な80年代リバイバルとしてじゃなくて、昔のデジタルシンセを使って新しいテクスチャーを作ろうとしている気概を感じるんです。坂本さんの場合も当時のシンセをあたり前のやり方で使わないで、新しいテクスチャーを目指してるところも近いんじゃないかなと。

── 坂本さんとしても『エスペラント』は今でもかなり気に入ってるみたいですね。その音色へのこだわりに関して『async』のインタビューの時に例えに出してるくらいなので。ちなみにどの曲が好きですか?

曲だと「A Rain Song」「A Wongga Dance Song」「Adelic Penguins」あたりが良かったですね。このアルバムはサンプリング主体で作られていますけど、やっていることがわかりやすいんですよ。今のアンビエントと敢えて比べると、今はMIDIコン(※MIDIコントローラー)でやってて、音を出した後にツマミでパラメーターを変化させていって、すごく有機的で複雑で、その音楽がどう成り立っているのかはわからない。もちろんそういう音楽の良さもあるんですが、一方で、こういう初期のプリミティブなサンプリングのテクスチャーの重ね方っていうのは、鍵盤にサンプルネタがアサインされてて、それをどう弾いているのかが聴いててわかりやすい。人間ってあまりに複雑なものだとわかんなくなってきますが、そうなると背景化していったり、BGM化していったりするんです。でも、『エスペラント』のころは音楽をやっていないリスナーでも何が起こっているかがわかる。そういう構造や動きが見えるプリミティブな面白さが『エスペラント』にはありますよね。

── たしかにフィジカルな部分もあって、動きが伝わりやすいってのはありますね。

今のエレクトロニクスって人間の延長みたいな感じで、VRやAR、スマホも基本的に人体と外部の隔たりなく五感を拡張する方向に進化していますけど、この時代は“機械 対 人間”みたいな面白さがあって、自分はそっちの方が魅力を感じるんですよね。

── 少し前に劇場で『風の谷のナウシカ』を見たんですよ。久石譲が音楽やってて、今だと生音とデジタルが混ざるのが普通ですけど、ナウシカのころはシンセと生音が一緒になることはなくて、分けて使われてて。機械と人間が対立的だって感じがありました。『エスペラント』が1985年、『風の谷のナウシカ』が1984年なので、時期的には同じころです。

たしかに。「A Wongga Dance Song」を聴いててもそういうサンプリングしてアサインした感じとか、ビットの粗さとかがいいんですよ。

── 粗さが逆に魅力ってことなんですね。

90年代的なローファイ感とも違っているんですよね。もちろんローファイをやろうとしていなくて、違うところを目指してますから。そういう面白さですよね。

── 『エスペラント』のリズム面はどうですか?

リズムも基本的に拍節が見えるっていうか、どこが小節の頭かを見失うってことがなくて、そこが坂本さんの作風でもあると思います。かっちり進んでいくって感じがあって、そこで鳴っているサンプリングのネタっていうのがちょっと訛っていたりだとか、そういう面白さがありますね。押すタイミングが変っていうのではなくて、押したサンプリングの内容が面白いっていう。その積み重なりですよね。

── 坂本さんって確かにリズムに関してはカチッとしてますね。

おそらく機材的にも当時はシーケンサーで細かく録音できない技術の面もあると思うんですよ。YMOではリズムの訛りを数値化してたらしいですけど、少なくとも鍵盤で弾いたニュアンスをそのままデータで録音するのはまだできなかったんじゃないかな。

── なるほど。

あと、『エスペラント』で思い出したのはデヴィッド・バーンの『The Catherine Wheel』ってアルバム。これも同じようにダンスのための音楽ですね。あとは、オノセイゲンの『COMME des GARÇONS SEIGEN ONO』も質感は近いですよね。『エスペラント』に限らず当時の坂本さんで連想するものだったら、ジョー・ザヴィヌルがシンセでやってる『Dialects』とか、打ち込みやっているころの80年代のエグベルト・ジスモンチ『Cidade Coração』。あの辺をDJで繋げてかけたりします。そこに「千のナイフ」を入れたりします。

── では次は『GREAT TRACKS』はどうですか?

「Steppin' into Asia」が好きです。すごいキャッチー。今、ああいうポップスをやっている人はいないですよね。ちょっと前だとオオルタイチさんが近かったけど、今、いないタイプの音楽。あと、「Steppin' into Asia」と同じ路線だと、坂本さんがデヴィッド・シルヴィアンとやっている「Bamboo Music」も好きですね。リイシューされたら絶対クラブでかかる曲だと思う。この辺は中古のレコードをユニオンとかで買いました。

── この中だと中谷美紀のカバーもあった「Ballet Mécanique」はどうですか?

「Ballet Mécanique」はフィルムカメラの巻きのサンプリングが印象的ですよね。ポップな歌ものなんだけど、影響源がわからないですよね。前の世代の日本の歌謡曲の影響を汲んでいるかわからないし、じゃ、海外にそういう元ネタになるようなものがあるかと言えば、浮かばないし。印象派とかの和声の響きと何かが組み合わされてポップスになっているんだろうけど、よくわからないですよね。

── 坂本さんが割とアメリカよりもヨーロッパ趣味っぽいから影響源が見えづらいのもあるのかもですね。

たしかに、シャンソンとか、サティの歌曲とかそういう感じもありますよね。

── あと、『エスペラント』も『GREAT TRACKS』もそうですけど、坂本さんのギターの好みってあるじゃないですか。

アート・リンゼイとか。

── そうです。あとは、エイドリアン・ブリューとか。ベタにノイジーなロック趣味というか。

『エスペラント』は動きがメカニカルで見えやすい反面、予想外の動きっていうのがなかなか出てこないから、その分の不確定なものとしてのアート・リンゼイのギターっていうのはあるんじゃないですかね。シーケンサーが同じところをリピートするところがあるけど、リピートしたところにアートのギターがギュイーンって入ってたりして、意外とそのギターで展開がついてたりするんですよね。

── なるほど、ギターはかなり効果的なんですね。「黄土高原」はどうですか?

たまにこういう超ベタな曲を書きますよね、坂本さんって。

── これは坂本さんの中でも最もベタな曲っていうか。全部解決!みたいな。

でもシーケンスのテクスチャーは『エスペラント』の感じに近いですよ。

── ですね。その音色でベタな転調があってみたいな展開で。

こういう曲を書くのってたぶん勇気がいりますよね。他の活動があるからこそこういうのが書けるっていうのはあるかもしれない。実験的なことも並行してやってるわけで。

── 定期的にこういうド直球にポップな曲も書くんですよね。「energy flow」もそうだけど。

「SELF PORTRAIT」とかね。

── ところで、荒内さんの音楽で坂本さんと近いところもしくは影響ってあると思います?

あると思いますよ。坂本さんがヴォイシングとかも4度で積む感じとかはそうで、自分も4度で積んじゃう傾向があって、ある時期から意識的に矯正して止めたんで、影響は見えづらいと思いますけど。4度以外にも、ペンタトニックの使い方とか、あるとは思いますけどね。

『音楽図鑑』に入ってる「A TRIBUTE TO N.J.P.」って曲が好きで、これは本人的にジャズを意識したらしいんですけど、ちょっと新ウィーン学派的なアントン・ヴェーベルン的なものの影響を受けたビル・エヴァンスみたいなそういう絶妙なバランス感なんですよ。ceroだと『Obscure Ride』の「Wayang Park Banquet」のイントロはこの曲の影響があると思います。調性がふわふわした浮遊感の部分で。

── 聴き比べるとわかりますね。荒内さんにとっては坂本龍一のどんなところに魅力を感じていますか?

坂本さんってジョン・ケイジ的なものから影響を受けて現代音楽に目覚めた的なことを言うじゃないですか。ケイジって非楽音に耳を開くような人だったけども、非楽音をヨーロッパ的なものの外って対立として扱うんじゃなくて、均等にあらゆる音を聴こうみたいな人だった。ヨーロッパ的なものの内と外みたいな関係性で考えていない。坂本さんはそういうケイジ的なものにも偏愛があるんだけど、そこに和音を一つポーンと入れると非楽音がノイズになって一気に背景化しちゃう感じが曲によってはあって、それは苦手だった。でも、80年代の『B-2 UNIT』や『エスペラント』にはそういう中と外の関係性がなくて、サンプリングするネタとか音素材への関心が主にある。俺はそういう作り方をやっている坂本龍一が好きですね。

■プロフィール

荒内 佑 [cero] (あらうち ゆう)

音楽家。ceroのKeyboard担当。多くの楽曲で作曲、作詞も手がける。その他、プロデュース、楽曲提供、Remixなども行っている。

cero official web site https://cero-web.jp/

柳樂光隆(なぎら みつたか)

1979年、島根県出雲市生まれ。珍屋レコード(店長)、ディスクユニオンへの勤務を経て、2000年代末から音楽評論家。ときどきDJ・選曲家。

ジャンルを問わず幅広い音楽に関するテキストを中心に新聞、雑誌、ウェブメディアなどに執筆したり、レクチャーをしたり、ラジオで喋ったり。専門はジャズ。

音楽やアーティストの分析、シーンの解説だけでなく、教育機関やNPOなどによる音楽教育や音楽シーンのエコシステムに関するリサーチをライフワークにしている。

閉じる

柳樂光隆 × 門脇綱生 スペシャル対談

現在的な視点から再解釈する『エスペラント』『GREAT TRACKS』

PART 1

思慮深くいようというスタンスを取りつつも、基本的にはエモーショナルで剥き出しでもあるところが何より魅力的

── まず、門脇さんが坂本龍一さんを知ったきっかけから教えてください。

本格的に聴き始める事になったのは、ポスト・ロックやエレクトロニカであったり、灰野敬二氏や高柳昌行氏などの作品で知られる〈PSF〉や非常階段のJOJO広重氏が主宰する〈Alchemy Records〉のような日本のアングラ音楽などを聴き始めたばかりだった浪人生の時です。多くのリスナーの方と比べると遅いかもしれません。ようやくフェネスにも辿り着いた頃で、現代音楽や電子音楽の有名どころを聴き始めたばかりだったんですが、彼との共作の『cendre』('07)を近所のTSUTAYAでレンタルして初めて教授の作品を意識的に聴くことになりました。

── その頃、坂本さんにどんな印象を持っていましたか?

僕は小学校から高校にかけて、自主的にピアノを習っていたんですが、「戦場のメリークリスマス」を市販の楽譜で弾いたときに「綺麗な曲を作る人なんだ」くらいに認識していた、ごく一般的な子供でした。『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』にも数作掲載した久石譲氏に関しても、この当時は教授と同様の認識でした。とはいえ、「戦場のメリークリスマス」は、久石氏の「Summer」と併せてお気に入りで、ホントによく弾いていました。思い返してみると教授の曲で一番思い出深いかもしれません。

高校生になって、細野さんの70年代の有名作やはっぴいえんどを聴き始めました。後に衝撃を受けることになりますが、YMOはまだ聴いていなかったです。前述した通り、時が経って、浪人生の頃に『cendre』を聴いたことで、「綺麗な曲を作る人」というイメージがより音楽的なものにアップデートされたんです。初めて触れた子供の頃には完全に認識外だった未知や深遠といったキーワードであったり、実際に長年教授が希求してきたような「ここではないどこか」へと意識を向ける衝動性などが、僕の音楽的体験の中で初めて大きくクローズアップされることになりました。

ただ、ファースト・インプレッションとして最も大きかったのは『cendre』を聴いた直後、〈PSF〉周辺の音楽を聴き始めた頃に知った作品で、教授がプロデュースを手掛けたPhewの「終曲」でした。このシングルを初めて聴いたときは、分裂的なシンセとPhewさんの霊能的な歌が想像を絶するほどに衝撃的で、死に引き込まれるような怖ささえも感じました。起きたまま金縛りに遭った状態で一生を終えるような。まだ深く音楽を聴いていなかったというのもありますが、これほどまでの心霊的恐怖を音楽から感じたのはホントに初めてで、とにかく発狂寸前でした。同じ頃に聴いたもので、ガセネタの山崎春美さんのバンドのタコの曲「な・い・し・ょのエンペラーマジック」の大日本帝国を茶化したような過激な歌詞と崩壊気味のピアノや反復するシンセの掛け合いが凄く壮絶で、それでいてアングラ志向なのにポップにも聴ける曲で、当時よくリピートしました。併せて、シーンの垣根なんて全く関係ない人なんだという印象も抱きました。

── なるほど。

また、言うまでもないですが、特に映画音楽で天賦の才を発揮される印象が強いです。例えば、コトリンゴとの『新しい靴を買わなくちゃ』のサントラは、とても親しみやすく身近に聴こえるはずの音なのに、だんだんと日常と異界の境界線さえも曖昧な世界観に思えてきて、気を抜いたら吸い込まれそうなくらいです。再評価以降のニューエイジ・ミュージックに触れるようになってから改めて聴いた『Merry Christmas Mr. Lawrence』の衝撃はその最たる例でしょうか。

国内でも比較的早くにシンセサイザーを導入したり、ジョー・ミークのカヴァーも行うことになった78年の裏方仕事の『宇宙 -人類の夢と希望-』などに始まりますが、YMO時代やキャリアを通して、積極的に新しいテクノロジーや音楽性を追求して常に時代を先取りしてきたこと、モダンで尖鋭的な感覚を存分に湛えた上でポピュラー・ミュージックのフォーマットにも遺憾なく落とし込めることが、個人的には教授が真の巨匠たる所以だと思っています。そして、思慮深くいようというスタンスを取りつつも、基本的にはエモーショナルで剥き出しでもあるところが何より魅力的に映ります。

── では、これまでに聴いた坂本さんの作品と、その中で特に関心を持った作品を教えてください。

特に気に入っている作品は、YMOの諸作、特に『テクノデリック』と『BGM』、『テクノドン』のような先鋭的な作品、今回再発される『エスペラント』や『音楽図鑑』、『B-2 UNIT』、『千のナイフ』、『左うでの夢』、『未来派野郎』、『async』、ディスクガイドにも掲載した『オネアミスの翼』、テイラー・デュプリーやクリストファー・ウィリッツ、アルヴァ・ノトとの諸作などです。アンチ西洋音楽志向+ニューウェイヴの結実でしょうか。

プロデュースや編曲、客演などで言うと、渡辺香津美や矢野顕子、ラジ、フリクション、飯島真理、ヴァージニア・アストレイ、如月小春、大貫妙子、浅川マキ、Phew辺りとの仕事が馴染み深く、一番よく聴きました。細野さんの仕事と同様に、テクノ・ポップやアンビエント的な作品、80年代のレフトフィールドなポップス系の作品に強い関心があります。

── それらはどういった経緯や文脈で知りましたか?

元々は『cendre』の延長線上で、テイラー・デュプリーなどと共作したアンビエントや実験的な電子音楽作品などから入っていきました。『cendre』やデュプリーなどとの作品を聴いて教授の音楽に触れたばかりの頃には、決して悪い意味ではないですが、高級であるとかアカデミックなイメージを抱いたりもしていました。いま振り返ってみると、これらのアンビエント志向の作品群に触れたことは、リヴァイヴァル以降にアート的な側面から再発見され始めていたニューエイジ・ミュージックに興味を持つ過程での土台の1つでもあったと思います。

── なるほど。

ただ、さっきも挙げたような80年代のアルバムであったり、プロデュース業とか客演仕事、Phew「終曲」やタコでの「な・い・し・ょのエンペラーマジック」など聴いていった過程で、前述したようなイメージが大きく塗り替えられました。実を言うと教授の80年代の作品群の多くはここ数年で本格的にハマったんです。

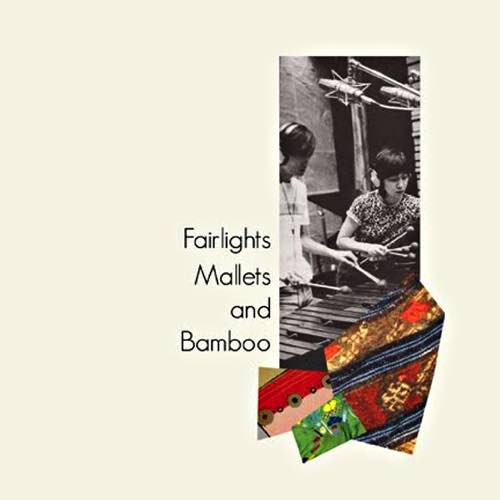

まず、『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』でもインタビューしたヴィジブル・クロークスのスペンサー・ドランが2010年に発表した日本のアンビエントやポスト・ミニマル系のミックス(Fairlights, Mallets And Bamboo: Fourth-World Japan, Years 1980-1986)で大きく取り上げた作品の世界観に触れたことも音楽観をアップデートされる感覚を覚えました。このミックスは教授やYMOの曲も収録されていますが、昨年シアトルの〈Light In The Attic〉から発表された日本の環境音楽のコンピレーション・アルバムで、スペンサーが監修に関わった『Kankyo Ongaku』にもYMOや教授、細野さんの曲がコンパイルされました。

また、そのミックスに収録された作家も多く在籍していますが、10年代に入って海外のニッチな音楽好きから注目を集めていた日本のレーベルで、マライアやそのメンバーの清水靖晃氏、カラード・ミュージック、ムクワジュ・アンサンブルなどが作品を発表していた和製アヴァン・ポップ/フュージョンの聖地である〈Better Days〉の作品を熱心に聴くようになったことも大きいです。これは『音楽図鑑』や『エスペラント』、『千のナイフ』などを理解する土台になりました。

教授自身も積極的に〈Better Days〉に関与しています。あと、〈Better Days〉的な作品に触れる前に、大学時代に凄くお世話になった先輩から『テクノデリック』と細野さんの『S・F・X』を薦められて、〈YEN〉や〈Non-Standard〉などの細野作品群と併せてエスノなテクノ・ポップ/シンセ・ポップに興味持ったのもこれらの音の原体験でした。この2枚を聴いたタイミングは多分音楽リスナーとしてはわりと遅かったと思いますけど、僕にとってはそれがかえって重要だったんだなと。勤務先のレコードショップ〈Meditations〉でも、カラード・ミュージックやムクワジュ・アンサンブルなど、これらの界隈の作品の再発盤のレコードを実際に仕入れて触れていく上でこうした世界観の音楽も自分にとってだんだんと身近なものに感じるようになりました。ニューエイジ・リヴァイヴァルを通して、膨大に発掘されてきたオブスキュアな音像に触れたことも大きいと思いますが、これらのきっかけを土台にして80年代の教授の作品に触れたことで、勝手に高尚なものだと思い込んでいた教授の音楽に対してより自由で奔放なイメージも得ることができました。

── 今回、リイシューされる『エスペラント』を聴いたきっかけを教えてください。

『エスペラント』は、先ほど挙げさせていただいた『千のナイフ』や『音楽図鑑』といったテクノ・ポップだったり、レフトフィールドな作品に触れていった過程で自然と目にしていたアルバムです。個人的にも、ここ数年大きな興味を持っている「架空の民族音楽」というコンセプトに惹かれたことと、ニューエイジ・リヴァイヴァルの中でも再評価されつつあったYas-Kazが参加していたことが決め手になって購入しました。

■プロフィール

門脇綱生(かどわき つなき)

1993年生まれ。鳥取県米子市出身。京都のレコードショップ「Meditations」のスタッフ/バイヤー。「Mikiki」「ミュージック・マガジン」などに寄稿。

https://www.meditations.jp/

環境音楽、アンビエント、バレアリック、テン年代のアンダーグラウンド、ニューエイジ音楽のルーツまで、今聴きたい音盤600選。

監修・編集:門脇綱生

癒し(ヒーリング)系だけじゃない!70年代のルーツから、2次元イメージ・アルバム、自主盤、俗流アンビエントまで。世界的なニューエイジ・リバイバルを読み解く決定版。「ニューエイジ」を切り口に、久石譲、細野晴臣の諸作から、健康雑誌の付録に少女漫画のサントラといった語られなかった音盤までを紹介した、画期的なディスクガイド。インタヴュー:細野晴臣×岡田拓郎、尾島由郎 × Visible Cloaks、Chee Shimizu×Dubby。

A5/ オールカラー224ページ /並製

本体2,200円+税

https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK262

柳樂光隆(なぎら みつたか)

1979年、島根県出雲市生まれ。珍屋レコード(店長)、ディスクユニオンへの勤務を経て、2000年代末から音楽評論家。ときどきDJ・選曲家。

ジャンルを問わず幅広い音楽に関するテキストを中心に新聞、雑誌、ウェブメディアなどに執筆したり、レクチャーをしたり、ラジオで喋ったり。専門はジャズ。

音楽やアーティストの分析、シーンの解説だけでなく、教育機関やNPOなどによる音楽教育や音楽シーンのエコシステムに関するリサーチをライフワークにしている。

閉じる

柳樂光隆 × 門脇綱生 スペシャル対談

現在的な視点から再解釈する『エスペラント』『GREAT TRACKS』

PART 2

躍動するリズムはあっても心は虚無的というか至って冷ややかな、「冷めながら踊っているかのような」ダーティーなアイロニーにアルバム全体が濃厚に彩られているのが印象的

── 実際に『エスペラント』を聴いてどんな印象を持たれましたか?

初めて聴いたときは、教授の作品の中でも難解な部類の作品だと感じましたが、個人的には特に愛聴させていただいています。パーカッションやアナログ・シンセの音は有機的で、一見すると温かみを帯びた音色にも聴こえますが、音楽の構成や全体を聴いた印象は非常に無機質でストイックだと思いました。UFOやオカルト、魔術といった科学では説明できない神秘的で抽象的・超越的ものに惹かれていた細野さんに対して、科学者のような冷静さと即物的な理論を武器に作曲をしていた坂本さんらしく、躍動するリズムはあっても心は虚無的というか至って冷ややかな、「冷めながら踊っているかのような」ダーティーなアイロニーにアルバム全体が濃厚に彩られているのが印象的に感じています。

冒頭を飾る「A Wongga Dance Song」の、YMO「体操」の系譜であったり、シンパシー・ナーヴァスやフィリップ・ローランのようなミニマル・ウェイヴ系にも通じるシンセの反復による痙攣するような陶酔感と、Yas-Kazによるパーカションを残酷なまでに切り刻んでカットアップした、先鋭的で儀式的なビートの高揚感がたまらなく心地よいと感じましたし、音の絶妙な隙間を突いてくる感覚も独特で、個人的にはアルバムの中では特に印象に残っています。

── では、その『エスペラント』のコンセプトや音楽性やサウンドをなんらかの文脈に位置付けるとしたら、どうなりますか?

『エスペラント』のコンセプトは「架空の民族音楽」とされていますが、それに対し、海外では、「Imaginary Landscapes」とも呼ばれるもので、日本だと新潟の〈She Ye Ye〉のようなレコード店などが「空想民俗音楽」とタグ付けしているジャンルが存在します。これらはニューエイジのリヴァイヴァルと相まって海外のアンダーグラウンドなシーンでも人気を得ているジャンルです。恐らく、フランコ・バッティアート周りで知られるイタリアのアクチュアラや英国のサード・イヤー・バンドのようなグループが本格的な始祖にも近い界隈で、プログレ的な文脈を経由しながら、70年代頃から意識的にこうした音楽が作られるようになってきたと思いますし、もちろんこれらにはジョン・ハッセルの「第四世界」も大きな影響を及ぼしているはずで、世界各地のフォークロアを混淆させ再解釈を施したものから、フォーク・ミュージック、サイケデリックなもの、チェンバー系、アンビエント、ニューエイジなど、多岐に渡る音楽性が展開されてきました。特に有名な作家で言うと、近年、再評価されている英国のリマリンバや最近オープンしたレコード店の〈Pianola Records〉が主宰する〈Conatala〉が再発したぺイル・コクーンなども挙げられると思います。通常これらの音楽はアコースティック寄りで、電子楽器を用いていても、温かみや柔らかさのある音遣いが強く打ち出される傾向にあり、そのサウンドもエスニックであったり、シャーマニックな色彩が強いものとなっています。

これらのサウンドには「桃源郷」や「秘境」といった非常にスピリチュアルなイメージが付き纏いますし、一歩間違えるとキッチュなものへと成り下がる危険性も抱えています。しかし、『エスペラント』のライナーノーツに載っているように旧来のクラシック音楽で踊るような伝統的な舞踏の枠に収まることを拒否し、常にセンセーショナルなものと新しさを希求して、ライナーでも書かれているような壮絶なトレーニングを経て、贅肉を削ぎ落とし磨かれ抜いたダンスを届けてきたモリサ・フェンレイという、時代の最先鋭的なパフォーマーへと捧げたサウンドトラックであって、(一部にはそうした「空想民俗」的なイメージともやや近い楽曲もありますが)基本的には、教授とYaz-Kazがここで展開したサウンドは極度に都会的で洗練されていて、ノスタルジーに囚われがちな儀式的もしくは祝祭的なイメージとは距離を置きつつも、有機と無機の絶妙な配合ともいえるサウンド・デザインを組み上げています。『エスペラント』に於ける功績は、そうした「空想民俗」的な世界観がスピリチュアルに倒錯しがちな罠を巧みに避けつつ、よりモダンに(理論的に)アップデートしたことではないでしょうか。ライナーノーツでも言われていたように、まさに21世紀的な「都市と自然の調和」であり、都心部的な洗練と辺境世界に保存されてきたフォークロアというカウンターパートを、過剰装飾に陥ることなく絶妙なバランスで溶け合わせることに成功していたのだと感じます。その結果生み出されたのが、特定の時代に属さない超越性さえも内包した本作『エスペラント』だと思います。

── では、『エスペラント』に興味を持った人に次に薦めるなら、どんなアーティストや作品を薦めますか?

先ほどお話しました通り『エスペラント』は大変特異な世界観ではありますが、こうした都心部的な色彩の薄いエスニック/スピリチュアルな個性を持った主流な「空想民俗」作品であれば、『ゲド戦記』の作者としても知られているSF作家アーシュラ・K・ル=グウィンの小説『オールウェイズ・カミング・ホーム』('85)のサウンドトラックとして初版に付属した作品で、ブックラ・シンセ奏者/作曲家のトッド・バートンが製作した『ミュージック・アンド・ポエトリー・オブ・ザ・ケシュ』、また、任天堂の黄金期のゲーム・ミュージック的なノスタルジーが香る作品で、もう少しパーソナルで箱庭的な世界観のもので、英国の作家のロバート・コックスによる宅録ユニットのリマリンバが残した『イン・ザ・ウッズ』('85)は共に米国の実験系レーベルの〈RVNG〉傘下の〈Freedom To Spend〉から再発されていて入手しやすいのでオススメです。

また、『エスペラント』にも近しいコンセプトを内包している作品だと、アーサー・ラッセルとも深く関わるトロンボーン奏者のピーター・ズンモや“ブルー”・ジーン・ティラニーともコラボレーションした作家で、ニューヨークのダウンタウンの前衛シーンのレジェンドとしても知られるヴィト・リッチが85年に発表した『ミュージック・フロム・メモリー』がお薦めできるのではないでしょうか。

16世紀を代表する建築家、ジュリオ・カミッロの記憶を呼び起こすものとして、ニューヨークの劇場、ラ・ママ実験劇場で上演されたパフォーマンス・アートの『The Memory Theatre Of Giulio Camillo』へと捧げられた作品で、コズミックなドローンやニューエイジ風の楽曲に加え、『エスペラント』的な屈折した音響へとダダイズムが溶け合ったサウンドも楽しめる一作です。この作品自体は入手困難なのですが、オランダの〈Music From Memory〉という再発系レーベルから同作収録曲もコンパイルされている編集盤が出ていて、このレーベルが前述のアルバム・タイトルを冠している通り、ここの重要タイトルなのですが、ニューエイジ・リヴァイヴァルを加速させたヒット作品というのもあって、(オブスキュアなサウンドやアート的な側面から再評価が展開されることとなった)ニューエイジ・リヴァイヴァルを紐解くためにも、こちらのレーベルと併せてチェックしておくとベストな作品だと思います。

また、そうした再評価以降の価値観から教授や細野さんを改めて聴き直すと発見が多いと思います。その点では、『エスペラント』と非常に近いタッチの作品も周知の通り、YMO時代に既に制作されていたわけで、YMOをまだ聴いたことのない若い世代のリスナーには『BGM』や『テクノデリック』を薦めたいです。教授作品で言えば、前後作の『音楽図鑑』と『未来派野郎』も同じくマスト・チェックだと思います。

さらには、ニューエイジ・カルチャーとは一定の距離を置きつつ、ソフト・シンセやDAWを用いて世界中の伝統的なアコースティック楽器の仮想複製を試みるなどの画期的なコンポジションで知られる米国のエレクトロニック・ミュージック・デュオのヴィジブル・クロークスの諸作も、近年は音楽性こそアンビエント寄りではありますが、教授の志向する音楽とはシンパシーが感じられるものだと思います(『ASYNC - REMODELS』には彼らのコラボレーターであるモーション・グラフィックスもリミックスに起用されています)。

■プロフィール

門脇綱生(かどわき つなき)

1993年生まれ。鳥取県米子市出身。京都のレコードショップ「Meditations」のスタッフ/バイヤー。「Mikiki」「ミュージック・マガジン」などに寄稿。

https://www.meditations.jp/

環境音楽、アンビエント、バレアリック、テン年代のアンダーグラウンド、ニューエイジ音楽のルーツまで、今聴きたい音盤600選。

監修・編集:門脇綱生

癒し(ヒーリング)系だけじゃない!70年代のルーツから、2次元イメージ・アルバム、自主盤、俗流アンビエントまで。世界的なニューエイジ・リバイバルを読み解く決定版。「ニューエイジ」を切り口に、久石譲、細野晴臣の諸作から、健康雑誌の付録に少女漫画のサントラといった語られなかった音盤までを紹介した、画期的なディスクガイド。インタヴュー:細野晴臣×岡田拓郎、尾島由郎 × Visible Cloaks、Chee Shimizu×Dubby。

A5/ オールカラー224ページ /並製

本体2,200円+税

https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK262

柳樂光隆(なぎら みつたか)

1979年、島根県出雲市生まれ。珍屋レコード(店長)、ディスクユニオンへの勤務を経て、2000年代末から音楽評論家。ときどきDJ・選曲家。

ジャンルを問わず幅広い音楽に関するテキストを中心に新聞、雑誌、ウェブメディアなどに執筆したり、レクチャーをしたり、ラジオで喋ったり。専門はジャズ。

音楽やアーティストの分析、シーンの解説だけでなく、教育機関やNPOなどによる音楽教育や音楽シーンのエコシステムに関するリサーチをライフワークにしている。

閉じる

柳樂光隆 × 門脇綱生 スペシャル対談

現在的な視点から再解釈する『エスペラント』『GREAT TRACKS』

PART 3

「未来派」に対して安易な憧憬ばかりを秘めている訳もなく、教授なりの土着感も詰め込んでいたりするのは、21世紀的な混合文化を見据えた上で、「未来派」への教授らしい再解釈を施したものだからではないか

── 次は『GREAT TRACKS』について質問させてください。ここに収録されている『未来派野郎』(「黄土高原」「Ballet Mécanique」収録)、「BEHIND THE MASK」「STEPPIN’ INTO ASIA」を聴いたきっかけを教えてください。

『未来派野郎』は前述したような80年代の教授に興味を持った過程で気になってCDを買いました。当時、イタリアの前衛芸術運動の「未来派」について調べていたこともリンクしました。『エスペラント』の次作ということや、15年の再発盤CDには同時期のライブ音源が収められているのもあって好きな作品です。「BEHIND THE MASK」と「STEPPIN’ INTO ASIA」も同様の理由で聴きました。教授マニアの知人の方の家に行ったときにプロモ盤のレコードを聴かせて貰ったんです。併せてそのときに針を落とした『子猫物語』や『オネアミスの翼(イメージ・スケッチ)』辺りと並んで気になっていた作品でした。

── どんな印象を持ちましたか?

『未来派野郎』に関しては、前作の『エスペラント』がストイックかつ難解な作風で、非常に先鋭的なパフォーマンス・アートへと捧げたコンセプチュアルでセンセーショナルな作品というのも相まって、初見だと聴き手にも絶妙な緊張が走るものでしたが、これに対して、『未来派野郎』では、挑戦的な表題とは裏腹にポップ・ミュージック的なテイストも強く、BGM的に聴ける楽曲も含まれているので、リスナーも自然体で聴ける作品となっていたことが初めて聴いたときには驚きだった点です。実際に収録曲の「Milan, 1909」は、「スペースコロニーの東洋人地区の端末で「未来派」を検索したときに流れるBGM」というコンセプトだったりもします。サンプリングやコラージュ、合成音といったような当時の最新のテクノロジーを意欲的に導入したのは、イタリアの「未来派」へのオマージュとして必要不可欠ですが、本来、女性的な美や伝統的な芸術の一切をも否定し、実際にはファシズムにも利用されることとなった「未来派」に対して教授が安易な憧憬ばかりを秘めている訳もなく、矢野顕子やかの香織、吉田美奈子といった女性ミュージシャンも起用したり、教授なりの土着感も詰め込んでいたりするのは、21世紀的な混合文化を見据えた上で、「未来派」への教授らしい再解釈を施したものだからではないかと思います。

87年セルフ・カヴァー版の「BEHIND THE MASK」は、YMO原曲をマイケルがカヴァーしたものをさらに再解釈していますが、最初に聴いたときは白人的なイメージの強い音楽を作ってきた教授がこれほどまでに強靭な黒人的なロック・グルーヴを発揮したことに驚愕しました。YMO時代の原曲から既に海外の聴衆からは同様の評価を得ていたものであるとはいえ、ここまで表面的になるとは。教授の音楽には絶えず込み上げてくるような衝動性を感じていますが、サウンド面では熱苦しさであったり、泥臭いようなものからは一歩引いてきたように感じているので、音楽面で実際にここまで狂熱的なサウンドへと落とし込んできたというのはある種ストーリーを感じる出来事でもあります。

「STEPPIN’ INTO ASIA」に関しては、元々、教授が企画した名コンピ『Demo Tape 1』にもフィーチャーされた浅野智子の「ヒンドゥー語ラップ「チベタン・ダンス」」が凄く好きで、近いうちに買いたいと思っていた作品でした。こうしたエスニックなテクノ・ポップは、個人的にも好んで聴いているジャンルで、こちらは前者の「BEHIND THE MASK」とは対照的な作風でありながら、浅野智子によってタイの昔話をタイ語でラップさせ、それを「テクノ・ポップ」という西洋的な都市型民族音楽のフォーマットに取り入れることで、教授自身深く入れ込んできた西洋音楽に対するカウンターをみごとに表現しているように感じています。「Okinawa Song」(『NEO GEO』)や「The End Of Europe」(『B-2 UNIT』)、「The End Of Asia」(『千のナイフ』)などはそれらの兄弟楽曲とも言えるものだと思っていて、「STEPPIN’ INTO ASIA」と同様の発見ができるのではないかと思います。

── 『GREAT TRACKS』に興味を持った人に音楽を薦めるなら、どんなアーティストや作品を薦めますか?

『未来派野郎』収録曲で言うと「黄土高原」や「Ballet Mécanique」は、ミューザック的な色彩の強いエスニックなフュージョン風の楽曲で、恐らくヴェイパーウェイヴ、特にそのサブジャンルの一つである「モールソフト」(猫 シ Corp.が代表格)と呼ばれる音楽を愛好するリスナーにも再発見されていたはずです。それが今回の再発が待望されていた理由の一環でもあると思います。むしろ若い世代のリスナーにこそ訴求し得る楽曲ではないでしょうか。これらの「モールソフト」的なともいえるこの2曲は、「モールソフト」と比べるとより能動的なリスニング体験に近いものではありますが、猫 シ Corp.の『Palm Mall』を聴いてみるといいかもしれません。

よりポップ・アート的な世界観のものになりますが、昨年待望のアナログ化が為された、元祖「モールソフト」だとか元祖「ヴェイパーウェイヴ」とも言われる日本のユニット、BEST MUSICの07年作『MUSIC FOR SUPERMARKET』もオススメです。「レジにて半額」という強烈なキャッチがデカデカとジャケットに書かれていてかなり印象的なんですが、「架空のスーパーマーケットのBGM」というコンセプトの作品で、その世界観を上手く投影した、下手したらキッチュにさえなりかねないジャケ写とは裏腹に内容は没入感もたっぷりで、楽しく聴けて素晴らしい一枚です。

また、「STEPPIN’ INTO ASIA」のような世界観の楽曲もホントに面白いものが多くて、個人的には、10年代に大きく再評価の進んだ日本のニューウェイヴ/プログレ・バンドのマライアが全面的にサポートしている秋本奈緒美の『ONE NIGHT STAND』の収録曲で、その最後を飾る「Tennessee Waltz」は、歌謡曲テイストではありますが、時代を感じさせないアヴァンギャルドなアレンジと和レアリックなテイストが散りばめられた曲でオススメです。

── 『エスペラント』『GREAT TRACKS』は1985~1987年なので時期としてはYMO散開後で、『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』に寄せると細野さんのモナド期と被ります。『ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド』の監修者の目線で、ということになると、この時期の坂本さんの音楽はどのように位置づけることはできますか?

細野さんがこの時期に『MERCURIC DANCE』や『紫式部 源氏物語』のようなニューエイジ/アンビエント志向の強い作品を精力的に制作してきたことに対して、教授自身も『オネアミスの翼』であったり、『子猫物語』や『ラスト・エンペラー』、『NEO GEO』、そして、『エスペラント』や『未来派野郎』の一部の楽曲のように、それらと近い作風の音楽も制作し、その後も「環境音楽」に影響を及ぼしているエリック・サティにもインスパイアされた『BTTB』を始め、(『BTTB』と同様に、現代音楽が土台となってはいるものの)『out of noise』、『async』といったアンビエントにも通じる作品を第一線で発表してきました。しかし、細野さんと比べるとそれらの制作も散発的なもので、細野さんが意識的にそうした作品を制作していたのとは対照的に教授自身はニューエイジやスピリチュアルなものとは一定の距離を置きつつ、同様の作品の中でもアイロニカルな表現を追求していたように感じています。

細野さんは泥臭いものも積極的に取り入れたり、むしろ好んでいた節もあるように思いますが、教授はよりモダンでコンセプチュアルなアプローチを軸に置いていたり、ある種アカデミックな視点から眺めいていたと思います。教授の作品が「ニューエイジ音楽」として広く認知されている現状もありはしますが、この85年から87年の作品はそうした葛藤の中で生み出されたものであり(元々バンドマン出自であり、常に教授とは対となる存在として挙げられてきた細野さんのこともきっと意識しているのだと思いますが)、試行錯誤を繰り返し続けた結果として、『エスペラント』のようなストイックでアジテーションの効いた作品から、アイロニーと好奇心が絶妙に溶け合った自由な作風が弾けることになった『未来派野郎』、はたまた、「BEHIND THE MASK」のように情念の籠ったハード・ロックまで多彩な作品群が生み出されることになったのだと思います。キャリアを通して言えることですが、このように教授という存在が内包してきた狂熱的な衝動性とポジティヴなエネルギーがその人間的な魅力を強く感じさせてくれる所以ではないかと思います。

■プロフィール

門脇綱生(かどわき つなき)

1993年生まれ。鳥取県米子市出身。京都のレコードショップ「Meditations」のスタッフ/バイヤー。「Mikiki」「ミュージック・マガジン」などに寄稿。

https://www.meditations.jp/

環境音楽、アンビエント、バレアリック、テン年代のアンダーグラウンド、ニューエイジ音楽のルーツまで、今聴きたい音盤600選。

監修・編集:門脇綱生

癒し(ヒーリング)系だけじゃない!70年代のルーツから、2次元イメージ・アルバム、自主盤、俗流アンビエントまで。世界的なニューエイジ・リバイバルを読み解く決定版。「ニューエイジ」を切り口に、久石譲、細野晴臣の諸作から、健康雑誌の付録に少女漫画のサントラといった語られなかった音盤までを紹介した、画期的なディスクガイド。インタヴュー:細野晴臣×岡田拓郎、尾島由郎 × Visible Cloaks、Chee Shimizu×Dubby。

A5/ オールカラー224ページ /並製

本体2,200円+税

https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK262

柳樂光隆(なぎら みつたか)

1979年、島根県出雲市生まれ。珍屋レコード(店長)、ディスクユニオンへの勤務を経て、2000年代末から音楽評論家。ときどきDJ・選曲家。

ジャンルを問わず幅広い音楽に関するテキストを中心に新聞、雑誌、ウェブメディアなどに執筆したり、レクチャーをしたり、ラジオで喋ったり。専門はジャズ。

音楽やアーティストの分析、シーンの解説だけでなく、教育機関やNPOなどによる音楽教育や音楽シーンのエコシステムに関するリサーチをライフワークにしている。

閉じる

聞き手:吉村栄一

藤井「今回、『音楽図鑑』『エスペラント』のカッティングはどうでしたか?」

滝瀬「もう4年間アナログ盤を作ってきたので、この音ならどうすればいい音になるのかが何となくわかってきたんです。ミックスしただけのマスター音源をハリウッドのバーニー・グランドマンに送ってマスタリングしながらカッティングをしてもらった。レコードのプレスに必要なスタンパーもロサンゼルス郊外にある“レコード・テクノロジー”という工場で作ってもらった。その組み合わせだと音が立体的に前に出てくる感じがして、『音楽図鑑』というアルバムにはそれが合うだろうと思ったんです」

藤井「なるほど」

滝瀬「YMOの40周年のアナログ盤もその組み合わせです」

藤井「YMOのアナログもいい感じでしたよね。ボブ・ラディックがCDのマスタリングで、バーニー・グランドマンがアナログのカッティング」

滝瀬「そう、ボブ・ラディックにはCDとハイレゾ用のマスタリングをやってもらい、その音源でバーニー・グランドマンにアナログ盤をカッティングしてもらいました。マスタリング・エンジニアを誰にするのかYMOのメンバー側に聞いても何ヶ月も返事を貰えなかったから、ボブ・ラディックはどうか?と聞いたら、マスタリングはボブ・ラディック、カッティングはバーニーのところのクリス・ベルマンがいいということでした」

藤井「へえ」

滝瀬「アルファのエンジニアだった小池さんにアナログ・テープからデジタル音源を作ってもらって、ボブ・ラディックに送り、2ヶ月くらいしたらマスタリング音源が送られてきたので、それを持ってロサンゼルスに行き、クリスにテスト・カット盤を3枚作ってもらいました。クリスは音を変えようとしないから、好きにやっていいよと言ったら、ボブ・ラディックの音はパーフェクトだから変えないんだって。帰国後、メンバーにテスト盤を送ったけど、誰からも返事がなかった。それはOKということだと思い、本番のカッティングのため再びクリスのもとへ向かったんだけど、クリスは仕事が詰まってて、社長のバーニー・グランドマンが代わりにやるというので、以降、バーニーがずっとやることになったんです。逆だよね?(笑)」

── 怪我の功名ですね(笑)。

滝瀬「そう。ただ、バーニーもボブ・ラディックのマスタリングはパーフェクトだから音は変えないっていうポリシーだし、ボブのマスタリングのアナログ盤はすべてここでカッティングしていると言ってた。」

── でも『エスペラント』は日本でマスタリングとカッティングを行なったのはなぜなんでしょう?

滝瀬「う〜ん、なんというか、『エスペラント』というアルバムは解釈が難しい作品で、低音の感じとか、ハイの伸びとか、音圧とか、どうすればいいのか、初めて聴くだろう海外の人には難しいかなと思ったんです。バーニーに音をこうしてくれとか説明がしづらい。それよりは日本でマスタリングとカッティングに立ち会って、ああして、こうしてと言ったほうがいいんだろうな、と。ソニーの乃木坂スタジオに堀内寿哉くんという優秀なエンジニアがいて、そういえば彼のスタジオに教授のレコードがあったのを思い出したんです。じゃあ、彼と一緒に『エスペラント』のマスタリングをやろうと。アナログのマスター・テープからマスタリングしてもらい、その音源からカッティングしたラッカーをロスの“レコード・テクノロジー”に送ってスタンパーを作ってもらいました」

藤井「そのスタンパーで国内プレス?」

滝瀬「そう。静岡工場で、音の静かな部分が多いから、帯電防止材入りの材料で」

── こういう再発、リイシューの場合、オリジナルのアナログ盤の音をリファレンスにしてそのまま再現するということはしない?

滝瀬「それに近いことをやろうとすればできるんですけど、マスターテープが劣化しているので、勝てないから、いまは音楽にまつわる機材にしても録音媒体もみんなデジタルになってるじゃないですか。だからデジタルの良いところを利用して、新しい音を作るという発想をしたほうがいいのかなと思うんですよ」

── なるほど。いまの、21世記のデジタルで構成された機材を使って新しい音を作る。

滝瀬「実際、CDもリマスタリングをすることで昔よりもどんどんいい音になっているじゃないですか」

藤井「やりすぎもあるけど(笑)」

滝瀬「そういうこともあるだろうけど(笑)、同じようにいまの機材と技術でアナログ盤も昔のオリジナルよりいい音にできるんじゃないかなと考えているんです」

── 『エスペラント』録音の現場の雰囲気はどうだったんでしょう?

藤井「とにかくあんなに楽しそうな坂本さんは見たことはありませんでした(笑)。無我夢中で音を出して、これ最高! みたいな楽しい様子は初めて見ました。それがすごく新鮮でうれしかったな。だから、『エスペラント』を作っているときのスタジオの様子はいまでもありありと思い出すんです。機材もAMSとかサンプラーの進化も著しかったし、それを楽しそうに操作している様子を眺めて、なにかひとつ壁を越えて新しいステップに入ったのかなと当時思いました」

── アート・リンゼイともこのときが初共演ですよね。

藤井「そう。『音楽図鑑』のときに呼んだパーカッション奏者のデヴィッド・ヴァン・ティーゲムとなにか共通する匂いを感じました。ニューヨークの前衛的なミュージシャンならではの、シニカルで静かな佇まい。『左うでの夢』のときのエイドリアン・ブリューもそうで、知的な感じ。よく考えたら坂本さん自身がそういうタイプだから、なにか共通する感覚があるんでしょうね」

滝瀬「ぼくは、きっと坂本さんが端正に構成された『エスペラント』の音楽に、ノイズ的な要素を入れたかったことがアート・リンゼイの起用だと思いました。教授の発想にない汚れた音や考えつかない要素を入れたかった。本人は藤井さんが言うように本当に物静かな人だったんですけど、いざギターを手にするとどんな音を出すのか予測がつかない」

藤井「これ、本当にギターの音? みたいな(笑)」

滝瀬「そうそう」

藤井「YMOの頃からアート・リンゼイがいたDNA(ニューヨークの前衛バンド)を好きだったんですよね、坂本さん。ずっと一緒にやりたかったんでしょうね」

── 最後に『GREAT TRACKS』について教えてください。

滝瀬「音響ハウスからMIDIと教授の音楽にかかわってきて、定年退職となる最後に自分がレコーディングした教授の曲だけで1枚残しておきたいなと思ったんです」

── 4曲入りのEPとなっていますが、この4曲のセレクションの理由は?

滝瀬「まず、『未来派野郎』からの2曲は、あのアルバムの音をいまアナログ盤にしたらどんな音になるか試してみたいという気持ちがありました。ぼくにとってもデモ録音からミックスまで一人でやった思い出深いアルバムですし。“BEHIND THE MASK”は『NEO GEO』のツアーの後にビクター・スタジオにツアー・メンバーみんなで集まって一発録りしたスタジオ・ライヴ。それだけあのツアーの演奏に手応えがあったんですね。“STEPPIN’ INTO ASIA”はもともと教授のラジオ番組に送られてきたデモ・テープの中にヒンドゥー語のラップを入れた“TIBETAN DANCE”があって、それがおもしろいからって、ラップをしていた女の子を呼んで、同じコンセプトで1曲レコーディングしようって始まった曲。こちらはタイ語のラップ」

藤井「そうそう。最初はその子がサビの部分の歌もやる予定だったんだけど、いざやってみると無理があって、どうしようって話になったんだった。いろんな候補が挙がったんだけど、最終的に矢野顕子さんに落ち着いたんです」

滝瀬「これのドラムのキックとスネアもAMSでリアルな音がしてる」

藤井「イントロもおもしろくて、新次元に入った坂本龍一の音という感じがしますね」

滝瀬「デジタル・リヴァーヴの使い方がうまいんだよね。それまで何百万円もしてたデジタル・リヴァーヴが、ローランドから10万円くらいで発売されて、教授がずっと愛用してたんだよね。

藤井「この曲とか“FIELD WORK”とか、ヒットを狙いにいったシングル曲だったと思う。新しいレコード会社であるMIDIにとってもシングルのヒット曲は欲しかったし、テレビの歌番組にも出るぞってレコーディングのときから言ってましたね」

滝瀬「教授は30代前半だったけど、藤井さんも僕も25、6歳の時でしょ?みんな若かったよね?今日は何が起こるんだ?って毎日、楽しかった。この2年後にアカデミー賞とかグラミー賞を取るよって、あの時の自分に言ってあげたいね(笑)。そんなレコーディングの思い出が詰まった4曲ですね」

■プロフィール

藤井丈司(ふじい・たけし)

音楽プロデューサー

1980年YMOの音楽事務所に入社し、以降、YMO、坂本龍一のアシスタントに。その後シンセ・プログラマー、音楽プロデューサーとして多くの作品を手がける。代表作としてサザンオールスターズ、桑田佳祐、布袋寅泰、広末涼子、ウルフルズなど。著書 に『YMOのONGAKU』、共著書に『渋谷音楽図鑑』がある。慶應義塾大学アートセンター・フェロー/JSPA理事。

滝瀬茂(たきせ・しげる)

『GREAT TRACKS』プロデューサー

1980年音響ハウス入社。数々のレコーディングにアシスタント・エンジニアとして参加し、’85年MIDIレコードへ転職、坂本龍一、矢野顕子、大貫妙子、EPO他のレコーディング・エンジニアとして活躍。EPICソニーに転職後、佐野元春の制作ディレクターとして手腕を発揮、ソニー・ミュージックダイレクト在職中にアナログ盤専門レーベル「GREAT TRACKS」を設立。

閉じる

聞き手:吉村栄一

先時代と機材の変化を反映した『音楽図鑑』のサウンド

滝瀬「ぼくは『音楽図鑑』のレコーディングには直接かかわってないんですけど、当時同じ音響ハウスで教授がプロデュースしていた大貫妙子さんや、山下達郎さんプロデュースの竹内まりやさんのレコーディングのアシスタントをやっていて、時々『音楽図鑑』の作業を見るくらいだったんですが、とにかくいっぱい曲を作っているという印象は持ってました」

藤井「30何曲レコーディングして、そのうちの10曲ぐらいを世に出したと思います」

滝瀬「でも、30何曲と言っても、同じ曲のヴァージョン違いや別テイクも録っているから、ほんとはもっと多いよね」

藤井「そうですね。アルバムに収録しなかった曲も、CMなどさまざまな形で発表されたものもあります。とにかくこの『音楽図鑑』のレコーディングでは、ポストモダンというコンセプトのもとにメロディアスな曲がいっぱい生まれ、同時期に作ったYMOの『浮気なぼくら』も含めて、この頃の坂本さんがポップミュージックへ新しい視点を持った時期だったのかもしれません」

滝瀬「なるほど」

藤井「YMOの『テクノデリック』(1981)あたりまで、坂本さんにはニューウェイヴと現代音楽を融合させて新しい音楽を作り出そうという考えがあったと思うんです。それが『音楽図鑑』を作っている1983年ぐらいになると、いままでダークで先鋭的なニューウェイヴに関わっていたアーティストも、明るいポップな音楽をやりはじめたんですね」

滝瀬「海外でもそうだった」

── デヴィッド・ボウイが『レッツ・ダンス』を発表したり、カルチャー・クラブが大ヒットしたり、1983年ぐらいからそういう感じになってきましたよね。

藤井「エブリシング・バット・ザ・ガールのトレーシー・ソーンが最近出版した自叙伝にも、当時ニューウェイヴをやり続けることに息苦しさを感じはじめた、みたいな事が書いてありました。欧米の若いミュージシャンも同じような気持ちだったのかもしれません」

滝瀬「そうそう」

── そういう時代の空気の変化とともに、機材の進化というのも、この頃の坂本さんの音楽に影響を与えていると思いますが、どうでしょう?

藤井「それはすごくあると思います。新しい機材にインスパイアされて、音楽の作り方も大きく変化しました。たとえば、『音楽図鑑』のレコーディングの前半で使っていたイーミュレイターから、フェアライトという新しいサンプラーを導入しました。フェアライトは操作性が高い反面、アウトプットの音の位相がよくなくて、低域があまり出ない。坂本さんも最初はそこに戸惑っていて、高い買い物だったのに使えないって言ってたのですが…」

滝瀬「そうだった」

藤井「でも、フェアライトにはPage Rというシーケンサー機能があり、坂本さんは譜面的でグラフィカルなインターフェイスを気に入ってました。また、フェアライトには、そのPage Rとは別にPage Cという、コンピューター言語で入力できるシーケンサーがあって、こちらも面白い印象がありました。『音楽図鑑』の中の“M.A.Y. In The Backyard”の打ち込みは、PageCを使ってぼくがやったのですが、これはPage Cがなければできなかった曲ですね」

滝瀬「フェアライトはサンプリングビット数が8ビットだったので、どうしてもアタックが物足りなかった。CDと同じ16ビット欲しかったな。でも、教授はそこをあえて逆手にとって、いろんな音をフェアライトらしい解像度の低い独特の音にして使っていました」

藤井「そうですね。低域が出ないぶん、音が中域に固まってガッツのある音になるのがフェアライトの特徴でしょうか。それと、一度に1つのサンプル音しか出せないイーミュレイターと違って、8つのサンプル音を同時に8つのアウトプットから出せることも魅力でした。 “M.A.Y. In The Backyard”も、打ち込みながら同時に、8つの音それぞれに別々のエフェクトをかけて、曲を練り上げていくことができました。言ってみれば、今のDAWのプロトタイプですよね。1200万円もしたけど(笑)」

滝瀬「いろいろな意味でフェアライトは教授の音楽やレコーディングに大きな影響を与えたよね」

藤井「そうですね。“PARADISE LOST”のメロディは、フェアライトを代表する女性コーラスの音だし、“旅の極北”も独特な音使いで、出来上がった頃にスタジオに入ったら、藤井、すごいのができたぞ!って大声で叫んでました(笑)」

滝瀬「フェアライトによるドラムは、その後もずっと使ってて、『未来派野郎』でもメインのドラムの音はフェアライトだったと思う。ちょうどそのあたりに12ビットで音をサンプリングできるエミュレータIIが出て、エミュレータをメインで使うようになったんじゃなかったかな」

藤井「はい、当時は機材の戦国時代という感じです(笑)。いろいろなものが出てきては消えていった。でもこの『音楽図鑑』のときは、とにかくフェアライトの登場ですべてが変わりました。それまで永遠に終らないような印象があったレコーディングが、フェアライトを導入してから、たった3か月で完成しましたから(笑)」

実験作にして最高傑作?『エスペラント』

藤井「『エスペラント』のときは、AMS RMX-16というデジタル・リバーブのサンプリング機能を多用するようになりました」

滝瀬「ベーシックトラックはAMSとフェアライトのサンプリングだけで作ったんじゃないかな」

藤井「AMSのサンプラー機能は音程がつけられないのですが、とにかく音がいい。その音のクリアさが、ああいうサウンドになった」

滝瀬「この『エスペラント』のときは、ぼくは教授の新しいレコード会社MIDIに転職していたので、レコーディングも最初から最後まで立ちあったんですけど、『音楽図鑑』とちがって『エスペラント』は完成まで早かったと思います」

藤井「早かったですよね。それに、楽しそうだった。ぼくもたまにスタジオに顔を出すと、坂本さんはすごく集中して作業にとりかかっていて、“これ最高のアルバムになるよ”なんておっしゃってました。そんなことを言うのは珍しいなと思いながら、聴かせてもらった記憶があります」

滝瀬「それとやはり、モリサ・フェンレイの舞踏のための音楽だっていう目的がはっきりしてたから、ゴールも設定できていた。対象物がはっきりしていて、なにかテーマをきめられると教授はすごく早いし、ソロとはまた別の力を発揮する人だと思う。当時の大貫妙子さんや矢野顕子さんのレコーディングを見ていてもそうだった」

藤井「そうですね」

滝瀬「ただ、ぼくは、トラックが完成するにつれて、この音楽でどうやって踊るんだろうってずっと疑問でしたけど(笑)」

藤井「僕らが想像してたような舞踏音楽とは違うものだから、最初はびっくりしましたよね(笑)」

滝瀬「でもエンジニアとしては、8ビットのフェアライトに対してAMSはCDと同じ16ビットで音の抜けが良くて作り易かったかな」

藤井「坂本さんも、原音に忠実な音を出してくれるAMSと、逆にローファイな音を出すフェアライトを組み合わせて、この独特の触感を楽しんで作っている感じがしますね」

滝瀬「レコーディングはどれぐらいやってたんだっけ?」

藤井「ひと月か…ふた月かかりましたっけ? 現代舞踏の音楽の依頼ということで提示されたバジェットも少なかったし」

滝瀬「だからあまり時間がかけられなかったというのもあるのかな。このアルバムは、ぼくが最初に教授のメイン・エンジニアとなった作品なので思い出深い」

── 滝瀬さんはもともとどういう経緯で坂本さんのエンジニアになったんでしょう?

滝瀬「当時の教授のマネージャーのTさんから声を掛けられたんです。教授が若手のエンジニアを探しているんだけど、って」

藤井「あ、そうだったんですか」

滝瀬「なんでぼくなんだろうと思ったけど、せっかくのチャンスだからすぐにやりますと。そうしてメインのエンジニアとなって、最初のレコーディングが『エスペラント』なんです」

藤井「そういう経緯とは、今日まで全然知らなかった(笑)」

滝瀬「そう、最初は、どういう音楽なのかもわからないまま、“この音をサンプリングしてループで再生して”って。このアルバムはSONYの3324というデジタル・マルチで30分のテープに録っているんですけど、1本のテープの頭から最後までずっと同じシーケンスがループで入っている。録音のチェックをすると、とにかく同じ音がずっとループしているだけだから、30分同じ音だけを聴き続けるんですね。最後の方には誰もスタジオに居なくなっていたり(笑)そうしたテープが何本もあって、教授はそれを編集して曲を構成してアルバムを作っていった」

藤井「おつかれさまでした(笑)。でも、その甲斐あって、完成後は『エスペラント』を自分の最高傑作の1つっておっしゃってますよね。坂本さんというアーティストのコアな姿が出ているように思えます」

難航した『エスペラント』アナログ再発

滝瀬「この『エスペラント』の当時は、ようやくLPとCDが同時発売という時代になったんですけど、次の『未来派野郎』(1986)までは意識としてはまだまだアナログLPがメインで、音作りもミックスもLPを想定していました」

藤井「アナログ最後の時代ですね」

滝瀬「そう。なのでミックスが終ったテープをビクタースタジオの小鐡徹さんに持って行って、EQとコンプをかけてもらってラッカーをカッティングしてもらいました。そのEQとコンプがかかったLP用の音をDASシステムでデジタル化して、それをCDのマスターにした時代。『未来派野郎』も同様です」

── 今回のアナログ再発ではずいぶんご苦労があったと伺っています。

滝瀬「今回、テスト・プレスをしてみたら、静かな場所が多くどうしても静電気によるノイズが気になるんです。数年前に矢野顕子さんの作品で同じような経験があり、ノイズを取るために試行錯誤をしました。昔のレコードではクラシック音楽でも、静電気によるノイズがそれほど気にならなかったでしょ。それはレコードの原料に帯電防止剤というのを混ぜていたんですね」

藤井「初めて知りました!」

滝瀬「それで、その時も帯電防止剤を入れた原料を作って欲しいと。でもできるまでに2年待ちました。その間、リリースはどんどん延期になっちゃったんですけど(笑)」

藤井「2年待ち、ですか(笑)」

滝瀬「今回、『エスペラント』でも同じように静電気によるプチプチ・ノイズが出て、これは困ったなと」

藤井「このアルバムの音楽は隙間が多くて、無音に近い部分が曲中にいっぱいありますもんね。ダンスの中で床の鳴る音や衣装の衣擦れも音も、音楽の一部だという意図だと思うんですけど」

滝瀬「そう。そういう瞬間にアナログ盤特有のプチプチ・ノイズが出るのはイヤなので、工場に、あの帯電防止剤を入れた原料をまた作ってもらってテストしてみたらすごくよくなったんで、発売延期して対応することにしました(註)」

(註)『エスペラント』は盤の材料変更のため本来の発売予定日から、2か月延期の発売日があらためて設定されたが、この対談の収録後に新型コロナ・ウィルスによる社会の混乱により、さらに発売日が延期されることになった。

(次回に続く)

■プロフィール

藤井丈司(ふじい・たけし)

音楽プロデューサー

1980年YMOの音楽事務所に入社し、以降、YMO、坂本龍一のアシスタントに。その後シンセ・プログラマー、音楽プロデューサーとして多くの作品を手がける。代表作としてサザンオールスターズ、桑田佳祐、布袋寅泰、広末涼子、ウルフルズなど。著書 に『YMOのONGAKU』、共著書に『渋谷音楽図鑑』がある。慶應義塾大学アートセンター・フェロー/JSPA理事。

滝瀬茂(たきせ・しげる)

『GREAT TRACKS』プロデューサー

1980年音響ハウス入社。数々のレコーディングにアシスタント・エンジニアとして参加し、’85年MIDIレコードへ転職、坂本龍一、矢野顕子、大貫妙子、EPO他のレコーディング・エンジニアとして活躍。EPICソニーに転職後、佐野元春の制作ディレクターとして手腕を発揮、ソニー・ミュージックダイレクト在職中にアナログ盤専門レーベル「GREAT TRACKS」を設立。

閉じる

聞き手:吉村栄一

先の見えない『音楽図鑑』レコーディング

── おふたりは1980年代からYMOや坂本龍一さんの作品創りを支えて来ましたが、1984年発売のアルバム『音楽図鑑』でのそれぞれのかかわりを教えてください。

滝瀬「ぼくは1980年にレコーディング・スタジオの音響ハウスに入社しました。1980年代前半は坂本さんはほぼ毎日朝から晩まで音響ハウスでなにかをレコーディングしていたという印象です」

藤井「ですよね(笑)」

滝瀬「でしょ。『戦場のメリークリスマス』のサントラのレコーディングがあり、その直後ぐらいから後に“音楽図鑑”となるアルバムのレコーディングが始まったのかな。以来、断続的ではあったけど、1年数か月このレコーディングが続き、ぼくは音響ハウスのエンジニアとしてその様子を横目でうかがっているという感じでした」

藤井「滝瀬さんは『音楽図鑑』のアシスタント・エンジニアではないんですよね」

滝瀬「そう。アシスタントはNくんだったんです。彼が別の仕事で不在のときとかに、スタジオ内のセッティングとかアシスタント的な仕事をやったぐらいであまり深くかかわってはいない。なので、『音楽図鑑』にかんしては藤井さん、話してください(笑)」

藤井「わかりました(笑)。でも、滝瀬さんはメインではなくても、音響ハウスの中でずっと作業しているのを見ていたんですよね」

滝瀬「そう。とにかく長期間ずっとレコーディングしているので、休憩時間とかに教授に、これっていつ出すんですか? と訊いた憶えがあります」

── 藤井さんはこの『音楽図鑑』のレコーディングのときは、立場としては坂本さんのアシスタント?

藤井「ぼくは1980年にヨロシタ・ミュージック(YMO、坂本龍一の事務所)に入社して、YMOの散開前の1983年頃からは坂本さんのアシスタントでした。ただ、この『音楽図鑑』のときにはシンセサイザー・プログラマーとして外部の仕事もけっこうやるようになっていて、レコーディングにもずっといたわけじゃないんです」

── たとえばこの『音楽図鑑』ではどういう役割を担ったんでしょう?

藤井「なによりもレコーディングの途中に導入されたフェアライトCMIという新楽器のオペレートとプログラミングが印象に残ってますね。アルバム収録曲の“M.A.Y. In The Backyard”のフェアライトのプログラミングなども担当しました。このアルバムのレコーディングが始まったのは1982年ですが、すぐにYMOの『浮気なぼくら』のレコーディングが始まったり、1983年には鈴木さえ子さん、1984年はサザンオールスターズのお手伝いに行ったりで、『音楽図鑑』のレコーディング現場には半分もいなかったかも」

滝瀬「半分でも膨大な時間だよね(笑)」

藤井「(笑)。でも、『音楽図鑑』は制作に2年近くの時間がかかっていると言われるけど、その間にYMO『浮気なぼくら』、『サーヴィス』、散開ツアー『アフター・サーヴィス』、大貫妙子さんの『シニフィエ』、矢野顕子さんの『オーエスオーエス』など、アルバム5枚とアリーナツアーもやってるわけですから、合間を見て作っていたら時間がかかってしまったというのが本当のところだと思います。みなさん、坂本さんを誹謗しないでください(笑)」

スタジオを年間契約していた

── 坂本さんの仕事のために音響ハウスを年間契約していたんですよね。

藤井「そう。坂本さんのソロだけじゃなく、プロデュース作品、CMの音楽、サントラと膨大な仕事があってずっと使っていたから、音響ハウスのほうから単発で契約するより、年間契約したほうが安くできますよという話があったんです。坂本さんもアトリエ的な場所が欲しいとおっしゃってたし、音響ハウスの小さなスタジオを年間契約することにしたんです」

滝瀬「音響ハウスにはメインの大きな第1、第2スタジオがあり、それ以外にラジオやCMのナレーションを録ったりするする小さな第4、第5があり、その中間にちょっとしたヴォーカル・ブースが付いている中ぐらいの規模の第3、第6スタジオがありました。そこでは小規模なレコーディングやミックス・ダウンをする場所としてよく使われていたんだけど、教授がメインに使っていたのは2スタです」

── 小さくない(笑)。

滝瀬「それでも1スタにくらべると2スタのブースは半分ぐらいの大きさ」

藤井「1スタがオーケストラが入ってレコーディングできるような大きさなのに対して、2スタはバンド用ぐらいの大きさ。曲作りの自動筆記のときはこの2スタが主に使われて、たまに3スタという感じだったのかな」

滝瀬「そうそう」

藤井「とにかく1年数か月の間、途中にいろんな仕事が入ってきて、そのたびによそのスタジオに行ったり、2スタから1スタや3スタに行ったり。YMOのレコーディングだとアルファのスタジオAに行きましたし」

滝瀬「毎日通って来て13時から始めるんだけど、きょうはなんの作業なんだろうという感じでしたね」

藤井「そう、とくに『音楽図鑑』は、作りはじめた頃にはどのレコード会社から出すかということも未定だったし、いつ出すかも未定だった。ちゃんとした締めきりがないまま始めたので、断続的ながら延々とレコーディングが続いていったんですね。それがレコーディングの後半に、当時のRVCの中のディアハートレーベルとヨロシタ・ミュージックがジョイントして、新しいレコード会社のミディを作るという話になり、そこで出すことが決まって、ようやく具体的な締めきりが意識されるようになったんだと思います」

滝瀬「意識したんだ」

藤井「レコード会社の第一弾だから間に合わせなきゃという意識はあったと思います。それと同じくして1984年の4月にフェアライトCMIが導入されて、ここから一気に作業が加速していくことになりました。いわば本当の意味での『音楽図鑑』のレコーディングがスタートしたんです」

── ようやく。

藤井「でも、たとえば1982年冬のYMOの『浮気なぼくら』のレコーディングのときには、もう“チベタン・ダンス”は完成していて、スタジオでYMOのふたりに聴かせたりしていたんです。そして、フェアライトが来てから、また作り変えたり」

滝瀬「フェアライトが来る前はサンプラーはイーミュレイターとAKAI? 松武さんのORANGE?」

藤井「AKAIはまだないです。ORANGEも使っていなくて、イーミュレイターだけ。ただ、坂本さんとしては『戦場のメリークリスマス』と『浮気なぼくら』でさんざん使っていたから、イーミュレイターにちょっと飽きている気分があったと思うんですよ。なんかおもしろい機材ないの? みたいにいろんなものを試していた時期。PPGとか新しいシンセを持ってきてもらって試奏してみるんだけど、う〜ん、やっぱりシンセはシンセだな、サンプラーでおもしろいものないかなっていう」

滝瀬「なるほど」

藤井「あるとき、シンクラヴィアを一緒に見に行って、なんかぴんとこないな、なんていうこともありました。それが1984年の頭ぐらいに、Nという輸入代理店からフェアライトのデモ機があるんで試しませんかという話をいただいたんです。スタジオに持ってきてもらって、これはおもしろそうということで買うことにした。たしか1200万円だったかな。うわ、高いなあと思いつつ」

滝瀬「最初、使い方が全然わからなくて、スタジオでみんなでマニュアル首っ引きで勉強したよね」

藤井「そうそう。当時の坂本さんのマネージャーのTさんが詳細な日誌を付けていて、1984年4月13日の項には“フェアライトの日”って書いてある。フェアライトが届いた日なんですね。」

滝瀬「あったあった」

藤井「それで4月24日は“サンプリングの日”。とにかくいろんな音をフェアライトにサンプリングしていく日を作った。ここでサンプリングの素材を揃えたことで『音楽図鑑』の作業はぐんと前進したんです。骨組みができて、あとはゲスト・ミュージシャンの人に上物の音を演奏してもらったり、1年前に作ったような“チベタン・ダンス”のような曲が完成に向かっていった。それまでに録音していた生演奏や生のコーラスをフェアライトのライブラリーのサウンドやサンプリングの音に置き換えていったりしたんです」

(次回に続く)

■プロフィール

藤井丈司(ふじい・たけし)

音楽プロデューサー

1980年YMOの音楽事務所に入社し、以降、YMO、坂本龍一のアシスタントに。その後シンセ・プログラマー、音楽プロデューサーとして多くの作品を手がける。代表作としてサザンオールスターズ、桑田佳祐、布袋寅泰、広末涼子、ウルフルズなど。著書 に『YMOのONGAKU』、共著書に『渋谷音楽図鑑』がある。慶應義塾大学アートセンター・フェロー/JSPA理事。

滝瀬茂(たきせ・しげる)

『GREAT TRACKS』プロデューサー

1980年音響ハウス入社。数々のレコーディングにアシスタント・エンジニアとして参加し、’85年MIDIレコードへ転職、坂本龍一、矢野顕子、大貫妙子、EPO他のレコーディング・エンジニアとして活躍。EPICソニーに転職後、佐野元春の制作ディレクターとして手腕を発揮、ソニー・ミュージックダイレクト在職中にアナログ盤専門レーベル「GREAT TRACKS」を設立。

閉じる

坂本龍一、84年発表のアルバムをアナログ復刻!

音楽図鑑

従来までのはっきりしたコンセプトに基づいて制作する方法とは異なり、

スタジオにて先入観なしに出てくる音を記録していく手段を取って制作された。

1年8か月の時間をかけ制作された本作は無国籍的な美しい雰囲気と気品が漂う。

(オリジナル・リリース:1984年ミディレコードより)

Mastered by Bernie Grundman

株式会社ソニー・ミュージック ソリューションズ静岡工場プレス

参加ミュージシャン:高橋幸宏、細野晴臣、大村憲司、近藤等則、山下達郎

清水靖晃、ムーンライダーズ白井良明、武川雅寛など

吉村栄一氏による2020年最新解説書&坂本龍一コメント収録

- 収録曲 -

Side A

- TIBETAN DANCE

- ETUDE

- PARADISE LOST

- SELF PORTRAIT

Side B

- 旅の極北

- M.A.Y.IN THE BACKYARD

- 羽の林で

- 森の人

- A TRIBUTE TO N.J.P