-

-

80s、90sを駆け抜けた、

アーティストたちの

“リアル”が今、ここに。90点を超える写真の数々は全てアナログで撮られ、現在と違いCG合成、修正等一切なしの一発撮りである。輝いていたあの時代の“音楽”が鮮明に蘇る。

大川直人写真展

『GOOD TIME MUSIC』- 2022年4月29日~5月5日

富士フォトギャラリー銀座 - 2022年5月31日~6月12日

神奈川県民ホール 第1展示室 - 2022年8月6日~8月11日

成増アートギャラリー

開催詳細は公式サイトをチェック

https://naoto-ohkawa-photography.com/goodtimemusic/ - 2022年4月29日~5月5日

-

大川直人

スペシャル・

ロング・インタビュー写真家、大川直人氏の、40年に及ぶキャリアのなかで積み重ねられたミュージシャンの核心と向き合う仕事の膨大な成果を一望できる写真展が開催される。しかも、そこに展示される写真は、すべて大川さん自身が選んだ未公開カットだ。ここでは、『GOOD TIME MUSIC』と題されたその写真展開催に向けてあらためて自身のキャリアを振り返った、大川氏のロング・インタビューを紹介する。

インタビュー・文 ◎ 兼田達矢

「今回100人くらいのアーティストの写真のネガを倉庫から出してきて、コツコツと自分でセレクトしていったんですね。その写真1枚で“そのミュージシャンはこういう人です”と言えるようなものを選んでると思うんです」 (大川直人)

まずは、この写真展の企画はどんなふうに始まったんでしょうか。

僕は今64歳なんですが、還暦になった頃、だから4年ほど前になりますね、その時期に自分の仕事を振り返ってみたら、ミュージシャンのネガが倉庫に山ほどあることに思い当たったんです。それを何かの形にまとめたいなと思って、最初は写真集にすることも考えたんですが、そうこうしてるうちにコロナになっちゃったりもして……。ただ、写真集のようにどこかの出版社から出すというのではなくて、僕個人の名義の個展であれば、僕が直接アーティストそれぞれのマネージメントにお願いすれば了解してもらえるんじゃないかという話になり、それで僕がまず山下達郎さんとか桑田佳祐さんとか……。

ハードルが高そうなところから始めた、と?

そうなんです。そういうところから始めて、コツコツと各マネージメントにメールを送って許可取りをしていったんです。結果、その作業だけでも1年くらいかかりましたが、何とかやれそうだなということで。

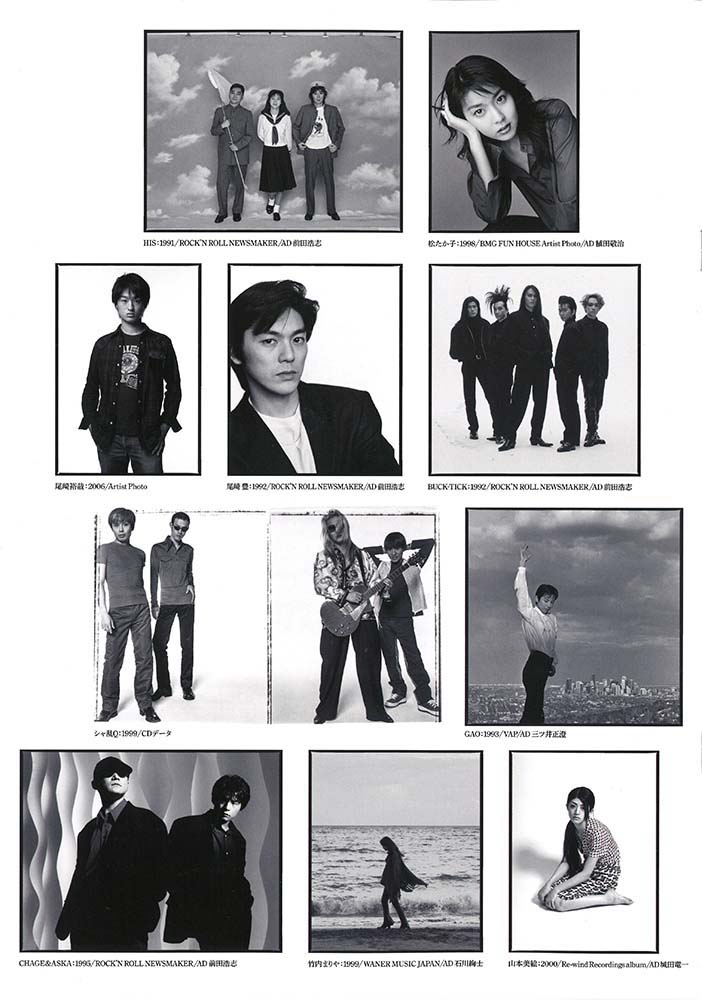

『大川直人写真展』パンフレットより

パンフレットに掲載されている写真のラインナップだけでも、その全ての方の許可を取る作業を考えると目が回りそうな感じします(笑)。

そうですよね。自分でも、よくやったなあと思います(笑)。

(笑)。大川さんの写真というと、カラー写真の発色の鮮やかさを連想される方が少なくないと思うんですが、今回展示されるのは全てモノクロ写真です。どういうお考えで、そうされたんですか。

確かに、色の表現というのもアーティストを撮る上ですごく大切にしてきた要素ではあるんですが、モノクロ写真もじつはデビューの頃から大好きなんです。それが一つありますが、もう一つはカラー写真の場合はポジの形でデザイナーに渡してしまうと、基本的にはもう返ってこないんですよね(笑)。でもモノクロはベタ焼きにしてチェックに出すんですが、それは返ってくるし、そもそもネガはカメラマンの手元にずっとあるんですよ。だから、今回はモノクロの写真だけで構成することにしたんです。

『大川直人写真展』パンフレットより

パンフレットに掲載されている写真はほぼ全てにアートディレクターの名前がクレジットされています。加えて、パンフレットの最後に寄せられた大川さんの文章を読むと、スタイリスト、ヘアメイク、美術スタッフまで含めたみんなの作品なんだという気持ちが伝わってきますね。

実際、そうなんですよ。どの写真も、カメラマンである僕一人の作品ではなくて、音楽産業がどんどん発展していくなかで、お金をどんどんかけてもらって、作り上げたものの記録なんですよね。「俺が一人で全部やったんだぜ!」みたいな(笑)、そういうものでは絶対ない。音楽業界の歴史も写ってるものなんです。それと、そもそも僕はジャケットが撮りたかったから、コンセプトを立てて撮影するということが好きなんですよ。ただ写真を撮るって言うんじゃなくて、デザイナーと組んで「何を、どうする」ということを考え、それを踏まえて撮影するという、そうした共同作業が好きなんです。だから、今回の展示でも最低限アート・ディレクターの名前は入れたかったんですよね。

大川さん自身は、撮影に臨む際に意識していたこと、気をつけていたことは何かありますか。

僕の撮影スタイル、という話になりますが、僕はあまりしゃべらないんです。

DREAMS COME TRUEの中村正人さんはパンフに寄せたコメントでも「口数少なく淡々と撮影する仕事人」と評されていますね。

もちろん、アーティストとおしゃべりするのは楽しいんですけど、しゃべってるうちに表情が壊れちゃうというか、そういうことがけっこうあるから、しゃべったりしないで、とにかく撮っとけっていう(笑)。と言うか、しゃべらなくても、どんどん撮っていくうちにアーティストの内面にある何かを引き出せるといいなと思って。それに、撮影の前に「こういうコンセプトで、こう撮ります」「ここのカットは、こうなります」というような説明をまずきっちりして、それから撮り始めるから、始まったらもう「OK!いいねえ!」とか、そんなことは言ってる場合じゃないだろうと言うか(笑)。そこでアーティストの何かを引き出すのは、言葉じゃないんですよ。

言葉じゃないとすると、何なんでしょう?

写真をずうっと撮ってると、相手の気持ちがどんどん開いていくのがわかるんですよね。何かが見えてきて、それを共有できる感じがあるんです。それを撮れたな、と。写真に収めることができたなというのは、やっててわかるんですよ。それに僕がラッキーだったのは、キャリアの始まりが(渡辺)美里ちゃんや千ちゃん(大江千里)がデビューしてきた頃だったんです。彼らも新人だったけど、アーティストとしてもう出来上がっていたと言うか……。

『大川直人写真展』パンフレットより

大江千里 『Pleasure』

1984年3月23日発売

ジャケット撮影:大川直人

撮影の現場でも、表現しようとするものがはっきりあった、と?

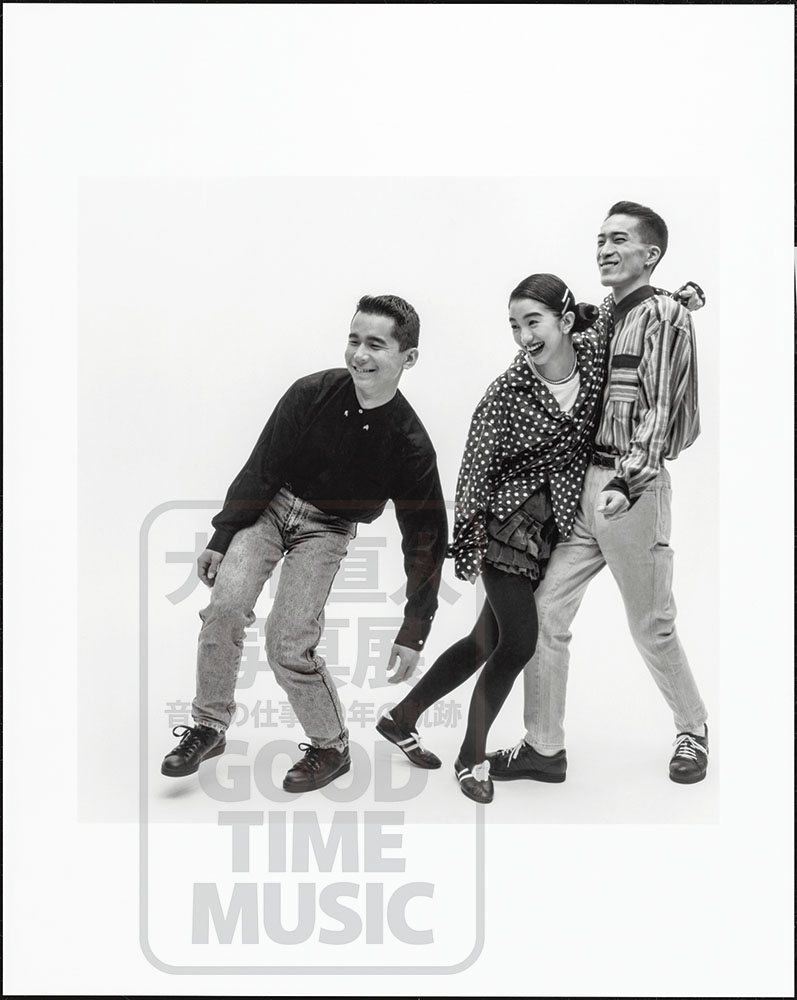

そうそう! 千ちゃんなんて、シャッターを押せば、どんどん動いてくれるし、カメラマンとしてはなんの不自由もない。だから、撮っていけば撮っていくほど、何かが得られている感覚があって。と言うことは、僕が何かを言って作るというようなことではなくて、すでに出来てる何かを僕は撮るだけっていう。ホントに、そういうところから始まったんですよね。(パンフレットを手にとって)このドリカムのカットも、じつはデビューする1年前に撮ったんです。カメラの前に立つと、どんなふうになるのかっていうテスト撮影だったんですよね。それで撮影を始めてみると、3人が暴れまくると言ってもいいくらい(笑)、動いて、それを撮ったカットが全部いいんです。誰かが、どうしろと言ったわけでもないのに、あの3人のなかのフォーメーションなんですよね。どんどん動いていくから、ストロボが追いつかないくらいでしたよね。

単純に仲がいいというだけでなく、見せるということに関して、すでにもう3人の間で共有された感覚があったんですね。

その通りだと思います。もう出来上がってたんです。僕は、ただそれをどんどん撮っていけば、それでOKっていう。そういう始まりだったから、無口なカメラマンと言われることになってしまったという(笑)。

大江千里さんの第一印象は憶えていますか。

よく憶えています。一番最初に会ったのはEPICの会議室だったんですが、年齢もすごく近かったから、すぐに意気投合というか……。ふたりともPOPEYE世代というか、雑誌『POPEYE』からのファッションの影響とか、いろんな部分で話が合って。全く同じ文化を生きてきた感じがありましたね。

そこから始まって、撮影は何度もやられたと思いますが、何か印象的なエピソードはありますか。

千里さんはね、急にあるタイミングで体を鍛え始めたり、あるいは急に坊主頭にしちゃったり(笑)。実は、ものすごい変化を重ねてる人なんですよね。その変化がいきなりなので、会うとびっくりさせられたことが何度もありました。

大江千里 『未成年』

1985年3月21日発売

ジャケット撮影:大川直人

そもそもの仕事の進め方として、基本的にはニュー・アルバム、あるいは新曲を聴いて、それをもとにアート・ディレクターとコンセプトを立てて撮影に臨むということになりますか。

そこが一つの大きなポイントなんですが、その当時、つまりEPICの創世期は制作を進めている最中の時期にカメラマン、アート・ディレクターとアーティストくらいの小さな単位で集まって、アルバムのアート・ワークをどうしようかということをディスカッションしてたんです。そこでいろんな意見を出し合って、「じゃあ、こうしようか」ということになっていったんです。

そのミーティングは、カメラマンやアート・ディレクターがアーティストの考えを取材するような場ではなくて、それぞれが思ってること、考えてることを投げかけ合う場だったということですか。

そうそう。そういう時間をけっこう取ってやってましたね。しかも、最近はアート・ディレクターとデザイナーが分業になってますけど、当時は一人の人間がディレクションもデザインもやってて、その人たちはEPICの人たちだったんですよ。それも、大きな違いですよね。今はアート・ディレクターにしてもデザイナーにしてもフリーの人が多いから。

自分の作品はいろんな人たちとの共同作業の成果なんだという話がありましたが、それは大川さんの思いというだけでなく、実際に多くの時間をともに積み重ねてきたことの結果だったわけですね。

そうなんです。しかも初期のEPICというのは、営業とかそういうクリエイティブには直接関係ない立場の人間でもガンガン意見を言ってくるんです。例えばテストでポラを撮って、その写真を見せると、「これ、良くないよ」とか(笑)。あらゆる人が、ホント好き勝手にいろんなことを言うんです。でもそれは、あらゆる人がみんな一丸となってものを作ってたということなんですよね。僕も、そういう現場で育っちゃったものだから、そういうものだと思ってたんです。みんながいろんなことを言う、ザワザワした感じのなかでやっていくものだって。

岡村靖幸 『早熟』

1990年3月21日発売

ジャケット撮影:大川直人

アーティストとのミーティングでは、アーティストがいきなりとんでもないことを言い出すこともあったんでしょうか。

それは、なんと言っても岡村(靖幸)ちゃんですよ(笑)。と言うか、岡村ちゃんとはあまり事前の打ち合わせをやれた記憶がないんですけど、彼にしてみると撮影は撮影であって、それがジャケットのための撮影なのか、あるいは雑誌の撮影なのか、みたいなことは関係ないんです。だから、こちらがあらかじめ準備してきたことやその日の段取りを説明しても、「ちょっと今日はなあ…」とか言って(笑)。例えば「今日は、風呂に浮かべるアヒルのおもちゃと一緒に撮りたい」と言い出したりするんです。「ええっ!?」となりますよね。でも、そう言われたら、しょうがないから、そこから考えることになるわけですよね。ホントの即興撮影ですよ。

まさに、フォト・セッションですね。

そうですよ! 岡村ちゃんは、いろんな事情や状況は関係ないから。おかげで、毎回大変な緊張感でしたよね。

逆にと言うか、佐野元春さんはコンセプトをしっかり立てて、それを明快に説明できる状態で臨まないといけないというイメージがあるんですが。

佐野さんで印象に残っているのは『クリスマス・タイム・イン・ブルー』の撮影で、むらバックの前で何ポーズか着替えて撮る、と。しかも、その衣装はどれもものすごくスタイリッシュな感じで。それを、僕が例によって口数少なくどんどん撮っていくと、佐野さんはすごくノってくれて、結果的にはすごい量のカットを撮ったんです。それを担当したスタイリストが有名な大御所で、お弟子さんが何人も付いてるような方で、その方が「大川くんもまだまだ甘いなあ。こりゃ、撮り過ぎだよ」って(笑)。でも、その撮影はすごくいいセッションで、いい写真がいっぱい撮れたんですけどね。

佐野元春 『CHRISTMAS TIME IN BLUE -聖なる夜に口笛吹いて-』

1985年11月21日発売

インナージャケット撮影:大川直人

渡辺美里さんは、『eyes』の撮影の記憶として、現場での集中力がものすごく高い人だということを以前話されていましたね。

美里ちゃんは、ある瞬間にスイッチが入るみたいな感じがあって、そうなると何かすごいものを発する感じがあって、写真もすごくいい表情が撮れるんです。

美里さんから何かを発してきているのは、はっきり感じることなんですか。

それは、はっきりわかります。今は、デジタルで撮るとすぐに画面でみんなもどんな写真が撮れたか確認できますけど、当時はファインダーを覗いているカメラマンにしかわからないですよね。だから、僕一人“いい写真が撮れた”という感動を味わうことができて、しかもそこで“もういいのが撮れたから止める”という判断もできると言うか、それが僕にしかできないわけですよね。

渡辺美里 『eyes』

1985年10月2日発売

ジャケット撮影:大川直人

ただ、写真を見なくても、“いい撮影になったな”という感覚はアーティストもアート・ディレクターもその場で共有していたんでしょうね。

そう! それはその場の空気でわかりますから。

やっぱり、セッションですね。

お互いが何かを出し合って、それが交流するっていう。フィルムを巻き上げる音だったり、ストロボがボッと光った時の感覚に、何かしら同じものを感じ取れてるというのがわかるんですよね。

渡辺満里奈さんのサイトには、大川さんとアート・ディレクターの高橋さんの3ショットの写真がアップされていますが、その写真を見ると、確かにカメラマンもアート・ディレクターもアーティストと多くのものを共有しながらクリエイティブに取り組んでたんだなということを感じます。

彼女とは、海外にも一緒に行って撮ったりしましたけど…。僕は雑誌のグラビアの載るような写真とか、アイドル的な女の子を撮ることもほとんどなかったんですが、今あらためて彼女の写真を振り返ってみると、すごく清潔感があって、いい写真がいっぱいあるんですよ。

(左から)大川直人、高橋伸明、渡辺満里奈

渡辺満里奈『MY FAVOURITE POP』スペシャルサイトより

https://www.110107.com/s/oto/page/30Marina

「アイドル的な可愛い写真を撮ればいい」というのが当時のニーズだったと思いますが、大川さんはそうではなかったんですね。

というか、満里奈自身がそういう清潔感のある人だから、そういう写真になってるんだと思いますよ。

EPICというレコード会社は、ミュージシャンとか歌手のアーティスト性をうまく引き出すというか、そういう部分を引き出すことにすごく使命感を持っていたと思うんです。

それは、EPICというレコード会社が紅白歌合戦やレコード大賞には背を向けて…。

いわゆる丸山イズムですよね。

そうそう。なんとも言えない、若いロック感とでも言うべき感覚を持った会社だったんですよ。その波に僕は巻き込まれて(笑)、キャリアを重ねていくことになったわけですけど、そこには僕自身もそういうロックな感じでやっていきたいという気持ちがあったんだと思うんですよね。

大川さん自身の、元々の資質にもそういうロック性があったということですね。

そう思います。

大川さんの本来的な資質とEPIC初期の社風がうまくハモった結果ですね。

だから、満里奈さんにしても、いわゆるアイドルのような撮り方にはならなかったんだろうと思います。

BARBEE BOYS 『3rd BREAK』

1985年11月1日発売

ジャケット撮影:大川直人

ドリカムは、デビュー前の時点で既に3人の動きのフォーメーションが出来上がっていたという話がありましたが、みんながみんなそういうわけでもないでしょうから、グループを撮る難しさというのはやっぱりあるんでしょうか。

ありますね。難しいです。例えばバービーボーイズだったら、いまみちさんがここにいたらKONTAさんはここにいて、奥の人は立ってもらって、というふうに構図を作らないといけないんですよね。ドリカムの写真のように、白バックでどんどん動いてもらうというやり方もあるんですけど、それにしてもメンバー全員の表情がOKというのもなかなか難しかったりするし。単純な話、どんな全体が良くても誰か一人が目をつぶってたら、そのカットはNGですから。

BARBEE BOYS 『Black List』

1988年3月21日発売

ジャケット撮影:大川直人

TM NETWORKはいかがですか。

TMはメンバーのキャラクターが3人3様だったから、グループ・ショットに関しては、アート・ディレクターがちゃんと構成を考えて、「こう撮ろう」という狙いを持って撮ったもので、セッション的な感じではなかったですね。

そのコンセプチュアルな感じは彼らの音楽に通じるところもあるように思いますが、音楽の内容を連想させる写真ということではアルバム『SELF CONTROL』のジャケットも印象的です。

これこそアート・ディレクターがデザインも含め、こういう世界を創りましょうということでラフを描いて、それをもとに撮ったカットですね。だから、あれはまったくアート・ディレクターの仕事ですね。

TM NETWORK 『Self Control』

1987年2月26日発売

ジャケット撮影:大川直人

ただ、光の周り具合とか絶妙ですよね。

まあ、そうですね。そういう意味では、技術の高い写真ではあると思います。ちょっと遡ると、僕は25歳でフリー・カメラマンになったんですけど、その前にスタジオ恵比寿という撮影スタジオで、こうした照明の勉強を2年間やってたんです。そこでは、操上(和美)さんとか稲越功一さんとか、名だたる人たちが1日に3本も4本もセッションをやるんです。当時のスタジオ恵比寿は僕の上には一人しかいなかったから、入ってばかりの頃から、そうした名カメラマンの現場を担当させてもらえたんですよね。その2年間はほぼ恵比寿に泊まり込みでしたけど、本当にものすごい勉強になりました。そういうことがあったから、こうした広告的な仕事が来ても、それに対応できる技術があったわけです。この頭のところに(と、ジャケットを指差し)光がないと、それぞれの顔の立体感は出せないんです。そういう技術が伴っていたということは確かですね。

大川さんの作品には、真正面からアーティストと向き合ったような写真とは別に、コンセプチュアルに作り込んだ世界のなかのアーティストを捉えた作品もたくさんありますよね。

そうですね。僕は、セッション的な撮影も好きですけど、こういう構成的な大きな仕掛けのものも好きだから。それと、僕はある時期に『Pati▶Pati』(CBS・ソニー出版・当時)では仕事をしないことにして、『ROCKN’ROLL NEWSMAKER』(ビクターブックス・当時)という雑誌でやるようになるんです。そこでよく一緒にやってたのが、CBS・ソニーでデザインをやってた前田(浩志)さんという方で、その時期の写真というのは(パンフレットを手にとって)例えばこの氷室(京介)さんの写真なんですよ。美術を全部作って、砂丘に行って、カメラを高い位置に置きたいからイントレを組んで上げて、ストロボのために発電機も用意して、っていう。このロケットのオブジェは3メートルくらいあるんですよね。当時はMacの合成なんてないですから、全部一発撮りなんですよ。表紙巻頭のための撮影だったんですが、それにしてもそれだけのお金をかけてやれる、ビジネスとしても大きなものになっていったわけですね。米米の写真もそうですね。石井(竜也)さんが、自分でお金を出してソニー・マガジンズ(当時)で『e-bon』という雑誌を出す、と。そこで、石井さんが5人くらいカメラマンをチョイスして、米米のイメージをなんでもいいからデザインしてくれっていう企画に僕も呼んでくれて。それで僕と前田さんで企画を練って、これも砂漠シリーズのひとつになりましたけど(笑)。

規模が大きくなると、ますます基本的な技術が求められることになるんじゃないですか。

その通りですけど、僕は若い時に日本の最高峰のカメラマンと一緒に仕事をさせてもらって、しっかりその技術を身につけましたから、こんな撮影は大したことじゃないんです(笑)。

(笑)。そういうふうにいろんなタイプの作品がありますが、どんなタイプではあっても、そこに大川直人スタイルと言うか、大川直人テイストと言うか、そういうものが確立されていた印象があるんですが、それはご自身ではどういうものだと思われますか。

う〜ん…、それは自分ではわからないですが、今回100人くらいのアーティストの写真のネガを倉庫から出してきて、コツコツと自分でセレクトしていったんですね。今回は全部、僕自身のセレクトなんです。僕自身が気持ちいいというか、“ああ、これはいい写真だなあ”と思うものを選んだんですけど、その写真1枚で「そのミュージシャンはこういう人です」と言えるようなものを選んでると思うんです。それも、“今にして思えばこの人を象徴しているのはこのカットだな”という、今の時点での僕の感覚なんですよね。

今回の写真展は、大川さんがフリーになってからの40年の、現時点での集大成と言えるものになると思いますが、ご自身はどんなふうに感じていますか。

冒頭に話したように、この企画は還暦の時に出てきた話で、その時に一度振り返っちゃったんですけど、やっぱり僕は音楽が好きで…。中学の頃から深夜放送でフォークが好きになったんですけど、当時は番組の公開録音というのを盛んにやってて、ハガキを出して当たると、いろんなコンサートが見れたんです。憶えているのは、(忌野)清志郎さんや古井戸、泉谷(しげる)さんが野音でやるコンサートがあって、僕はその当時1眼レフを持ってたんですけど、前っつらでそれでバンバン撮ってても何にも言われなかったんですよ(笑)。中学の頃からそんなことをやってて、つまりそれくらい音楽が好きだったんですよね。そういう自分がフリーのカメラマンになって、最近は広告の写真もやったりしますが、振り返ってみると、やっぱり一番熱くて、しかも撮った写真が多くの人に喜んでもらえた時期は80年代、90年代だったと思うんです。だから、この写真を構成しているときに、“これは僕だけのものではなくて、みんなに見せなくてはいけない”という気がすごくしたんですよね。あの頃、ミュージシャンから元気をもらった人たちもいるだろうし、今いろんな思いを抱えている人もいるだろうし。一言で言えば、青春だったんだろうと思うんです。だからこそ、そういうなかで撮った写真をぜひみんなに見せたいっていう。

その写真展のタイトルは『GOOD TIME MUSIC』です。

もっといいタイトルがあるかなと思って、いろんな音楽評論家の人や業界の関係者に意見も聞いたんだけど、やっぱり僕のなかではずっとこれが一番いいと思ってましたね。これは、中学の頃に聴いてた斉藤哲夫さんの曲のタイトルなんです。

♪グッドタイムミュージック、聴かせてよ♪という歌ですよね。

その通りです。で、この写真展はまさにそういう感じだなと思って。だから、タイトルも含め、僕の一人のものじゃなくて、みんなの懐かしい時間が蘇る写真展だと思います。

大江千里 『Rain』(アナログ盤)

2022年5月25日発売

ジャケット撮影:大川直人(個人の秘蔵写真より)

-

▲『大川直人写真展』公式サイトより -

大川直人 Naoto Ohkawa

Profile

東京都城北地区出身。

ラジオの深夜放送でフォーク好きになり、中学生ながら忌野清志郎や古井戸などの野音ライブをステージ前で撮影(当時はコンサートの警備体制はなく撮影可)。中2で、はっぴいえんど「風街ろまん」にやられる。

映像の学校でATGプロデューサー葛井欣士郎さんに師事。映画、演劇の写真を撮りながら映画のカメラマン志望であった。大物女優さんに25歳でフリーになれと言われ本気にする。

1982年、フリーカメラマンに。EPICソニー創生期よりレコードジャケットの撮影を始める。

1988年、大川直人写真事務所設立。レコードジャケットやPV、音楽雑誌で多くのミュージシャンと仕事をする。

1997年、代官山にプライベートスタジオをオープン。ファッション、広告、CFの仕事。『FLOWERS』撮影期間1年間、『JAPANESE DANDY MONOCHROME』撮影期間7年間。

2019年、世田谷区赤堤に自然光スタジオオープン。

2020年、ラジコン好きからドローン撮影始める。

《作品集》『WONDER WHEEL』『FLOWERS』『JAPANESE DANDY』『JAPANESE DANDY MONOCHROME』

《個展》 1984年『WONDER WHEEL』1986年『AFTER HOURS』2022年『GOOD TIME MUSIC』