『昨日と違う今日~比屋定篤子ベスト&レア』

デビュー20周年記念スペシャル再会鼎談

小林治郎 × 比屋定篤子 × 一志順夫

今年デビュー20周年を迎える比屋定篤子が、『昨日と違う今日~比屋定篤子ベスト&レア』の発売を記念してソニーミュージック時代の盟友たちと再会。音楽パートナーの作曲家・小林治郎と担当プロデューサー・一志順夫。久しぶりに顔を合わせ、自然と笑みがこぼれる3人。まずは、それぞれの比屋定篤子さんとの出会いから話を聞いてみた。

── 比屋定篤子さんとの出会いを覚えていますか。

小林 はい。もちろん。楽器屋さんに貼ってもらったメンバー募集の告知を見て、電話してきてくれて、会いましょうっていうことになって、彼女が通っていた大学の最寄り駅で待ち合わせました。

比屋定 その告知に「ボサノヴァ」とか「70年代ポップス」みたいなことが書かれていて、好きなものが重なってあったので、電話したんですよね。

── 比屋定さんもどこかで歌うところを探していた?

比屋定 そうです。私は武蔵野美術大学でラテン音楽研究会っていうサークルでボサノヴァ・バンドをやっていたんです。でも、短大の子たちが卒業で抜けて、メンバーがいなくなって解散になって。じゃあどこで歌おう、いろんな人に会いたい、と思ってセッションに行ってみたりとか、メンバー告知を見ていろんな人に電話をしてみたりしていました。

小林 最初に会ったときに何かを感じたんですよ。説明するのが難しいんですけど、この人と何かやっていくのかな~みたいな。そういう匂いというか、雰囲気がありましたね。

── それはいつ頃ですか?

比屋定 私が大学3年生になる前だと思うから、1994年ですかね。

── そこからすぐに一緒にやり始めたんでしょうか?

比屋定 そう。ライヴが決まっていて、すぐにやらないといけない感じだったんですよ。まずライヴありきで。とりあえずライヴやろう! みたいな感じで練習を始めました。だからすぐだったよね?

小林 うん。

自分のCDを見たいっていう気持ちが強くて、大きい流れに乗ったっていう感じでしたね(比屋定)

── それからソニーの新人育成部門からアプローチがあったそうですね。一志さんと出会ったのはその頃でしょうか?

一志 自分は確か渋谷のライヴハウスで観たのが初めてでした。育成部門の担当者からデモテープをもらっていて、「今宵このまま」のバンジョーが入っているヴァージョンと、「君の住む街にとんで行きたい」と「ささやかれた夢の話」を聴いて、いいなって思ってライヴを観に行ったんです。その頃、ゼロから新人を探すというミッションがあって、手あたり次第いろんな所へ行って、デモテープを集めたり、オーディションに顔を出したりとしているなかで、彼らのデモテープがぼくの中ですごく光って聴こえた。それから直接会って色々話をしていったんです。もうひとり、大内(正徳)というディレクターがいて、彼を通じてふたりと制作的な方向性みたいなものはディスカッションしていった。

── そこからデビューに至るというわけですね。

一志 あの頃はわりと乱暴で、契約して遊ばせるわけにもいかないから、とりあえず曲作って、とりあえずCD出そうみたいな、そういうノリだった(笑)。今じゃ考えられないんだけど。CDのセールスが一番調子良いときで、音楽業界がバブルだったんですよね。

── 比屋定篤子としてデビューされましたが、それまでは小林さんを含むバンドで活動していました。バンドではなく、比屋定さんのソロとしてやっていくことを決めたのは?

一志 比屋定さん一本というよりは、小林くんの存在が大きいっていうのはぼくたちの共通認識でした。コンポーザーとしてもそうだし、ふたりのコンビネーションでしか生まれ得ない創作物がすごく魅力的に思っていたんで、これは切り離せないなと思っていました。だからイメージとしては、比屋定篤子っていう名前のユニットだったんです。歌手比屋定篤子の裏方の小林くんというよりは、ふたりでひとつのプロジェクトという認識はありました。

比屋定 実はいろんな人に相談してました。バンドから離れることは早いんじゃないかとか、それならばデビューはやめちゃいなとか、様々なアドバイスをもらったんですが、自分のCDを見たいっていう気持ちが強くて、この機会はぜひ形にしたいと思い、大きい流れに乗ったっていう感じでしたね。

彼女には最初に会ったときに何かを感じたんですよ。この人と何かやっていくのかな~みたいな(小林)

── デビュー・シングルは「今宵このまま」でした。

一志 今回のベストには入ってないんですけど、たぶんあの時あった曲の中では一番キャッチーだったっていうことだったということで選んだんだと思います。

比屋定 ライヴで何度も演奏していたし、曲が固まっていましたしね。

小林 メロディの音使いとコード進行の複雑さはまったくシングルっぽくないんですけど、テンポが軽快だった。当時のぼくの曲の中ではシングルっぽかったんですよね。

一志 デモ音源のアレンジを活かす活かさないみたいなことは、けっこうディスカッションしたようなおぼえがある。バンジョーが入ってる良さもあったから、デモ音源に近い感じでやるのが良いのかそうじゃないのかっていうことは、色々話したような気がするな。

── デモのアレンジと実際のシングルのアレンジということで話をされたということですか?

一志 そう、それもあるんですけど、もっと大きな方向性として考えていましたね。時代的にはCDが大量生産・大量消費されていて、語弊はあるんだけど、良質な音楽みたいなものが、わりとないがしろにされていた時代でもあった。大貫妙子さんやEPOさんのような女性ヴォーカルの良質な音楽が、気が付いてみたらジャンルとしてなくなっていたんですよね。その女性ヴォーカルの良質な音楽をなるべくアップデートしたアルバムみたいなものを、その時の世の中に問うてみたいっていうのが、ぼくの頭の中にあった。彼女(比屋定)が、たまたま大貫妙子が好きだったり、彼(小林)はシュガー・ベイブやティン・パン・アレーが好きだったりということがベースにあったんで、そういうものを、この90年代後半でもう一回作ってみようかっていう感覚だったんですよね。

小林 バンドなのかソロなのかということに共通することで、ボサノヴァやサンバなどのブラジル音楽なのか、シュガー・ベイブにルーツを発する日本のポップスなのかっていう考え方がぼくにはあって。今だったらリスナーもレコード会社側もアーティスト側も、ひとつのものとして捉えられるんですけど、当時はそれを結びつけるっていうことは非常に難しかったんですよね。

比屋定篤子の裏方の小林くんというよりは、ふたりでひとつのプロジェクトという認識はありました(一志)

── どっちかじゃないとダメだったということでしょうか?

小林 当時はそうでした。でも3、4年すると、マーケット的にもそういうボーダーがなくなってきた。

一志 そういう意味で言うと、一番しんどい時に出したっていうことが言えるかもしれないよね(笑)。時代的に。

比屋定 友達の言うこと聞いて、やめとけばよかった(笑)。

小林 しかもぼくらはまだそういう部分があまりよくわかってなかった。でも逆に、わかってないからこそできたってことでもあるんですよ。だから、今もこうして残っていて、こうやってアナログ化してもらえたりとか。何が良くて何が悪いってことでもないんですよね。

比屋定 でも、私の中であまりジャンルとかは感じてなかったです。ブラジル音楽をやりたいとか、70年代ポップス風にっていうんじゃなくて、好きなものが栄養となって形になったオリジナルを……っていう意識しかなかったので、例えばキャッチコピーみたいなものも、しっくりこなかった。

── どんなキャッチコピーだったんですか?

比屋定 ボサノヴァの何とか、っていう。

一志 そんなダサいのつけたっけ(笑)。

比屋定 ボサノヴァの?私ポルトガル語しゃべれないけどなーとかって、ずっと思ってて。本当にボサノヴァをやってる人たちに申し訳なかった。

ライヴに聴きに来てくれる人たちはオリジナルをすごく良いって言ってくれたりとかして。だから自分たちがやりたいことは、作って表現した方がきっといいんだろうと(比屋定)

── 当時の比屋定さんの音楽性を言葉にして説明するのがすごく難しかったんじゃないですか。わかりやすい記号で語らないと伝わらないというか。

一志 うん。苦肉の策ですよね(笑)。

小林 それに共通する話で、昔から日本人で良質なブラジル音楽をやっている人たちっていうのは、昔も今もたくさんいます。だけど、それを日本人としてどう消化していくのかっていうのが難しいんですけど。中村八大さんも筒美京平さんも、実は独自のことをやってきているんですけど、それってただブラジル音楽やるだけじゃなくて、自分たちの音楽として消化していこうとしていた。その中にブラジル音楽もあるし、ぼくらの先輩である山下達郎さんやユーミンとかの流れもあるだろうし、ぼくはイギリスやアメリカのロックも好きですからビートルズとか、ジェームス・テイラーもある。そういう音楽を一緒くたにして、自分たちの音楽をやろうとしていたっていうことだと思うんですよね。

ぼくらは当時、反抗的で、巷で流行ってるポップスがつまんないから自分たちでやろうっていう若気の至りがあって(小林)

── 確かに、ブラジル音楽だけじゃなくて、例えば「君の住む街にとんで行きたい」は吉田美奈子さんの「扉の冬」っぽい感じもあったりとか。随所に小林さんが聴いてきた音楽っていうのが混在していて、そのメロディを比屋定さんが自分なりに採り入れて歌っていくみたいな。そこにオリジナリティがあったんだと思います。

比屋定 デビューが決まる前のライヴはボサノヴァのカヴァーとか好きなもののカヴァーを入れつつ、半分くらいオリジナルだったんですよ。でも聴きに来てくれる人たちはオリジナルをすごく良いって言ってくれたりとかして。だからオリジナルを作るっていうことに対してすごく大事だなっていうか、自分たちがやりたいことは作って表現した方がきっといいんだろうと感じました。

小林 当時は反抗的でした。ぼくらは当時、巷で流行ってるポップスがつまんないから自分たちでやろうっていう若気の至りがあって。大内さんはレコード会社の人間として、「こういうものが受け入れやすい」っていうのをアドバイスしてくれるんです。大内さんも当然ぼくらがやりたいことを理解してもくれてる。大内さんは板挟みの立場だったと思います。結果として、作曲に関しては100%ぼくの自由を尊重してくれたし、アレンジに関しては50%以上受け入れてくれた。そう考えると、やりたいことをやらせてもらえたと思いますね。

こういう言い方をしちゃうと身も蓋もないんだけど、業界人にすごいウケてましたね(一志)

── デビュー・アルバム『のすたるじあ』の反応はいかがでしたか?

一志 1stシングルがJ-WAVEの、今でいうパワープレイになって、たくさんかかったんです。それで「何だ、あの曲?」みたいなことはあった。ぼくの感覚で言うと、わりと反響があって。こういう言い方をしちゃうと身も蓋もないんだけど、業界人にウケてましたね、ある意味。メディアの人だったりとか、ミュージシャンであったりとか、他のレコード会社の人だったり、外資系レコード店のバイヤーとか。そういう人にすごいウケてた。

── 一志さんはその反応はある程度予想していたんですか?

一志 予想してたし、そういう人にしか発信できないんじゃないかっていうのは、ちょっとあったかもしれません。テレビスポット打って、100万枚売りましょうっていう商品じゃないっていうか。ぼくもそれはわかっていたんで、ベーシックな草の根プロモーションで徐々に徐々に口コミで伝わっていくような長期戦の構えでこの商品は売っていくんだという認識はありました。

インタビューされて「ちょっとショックー」って言われたこともありましたもん(笑)(比屋定)

── 比屋定さんのまわりではどういう反応がありましたか?

比屋定 私は両親から歌手になることを反対されていて。二浪して美大に入って歌手になるとは、みたいな状況で、もう黙ってCDを出したって感じだったんですけど、沖縄の友達もすごく喜んでくれてたし、沖縄のタワーレコードでインストアをやらせてもらって、親もこれで安心して応援してくれるようになりました。

── そこできちんと和解できてよかったですね。プロモーションやライヴで全国をまわられたと思うんですけど、各地の反応ってどうだったんですか?

一志 ラジオ局のディレクターにすごくウケるんですよ、音楽性っていうのが。でもこのふたりがラジオ局に挨拶に行くと、このキャラと音楽性のギャップに、みんなわりとビックリしてましたね(笑)。

比屋定 インタビューされて「ちょっとショックー」って言われたこともありましたもん(笑)。

一志 初めて会う人は楚々とした、物静かなタイプの人かなって思い込んでいて、いきなりドッヒャーみたいなのが来て、ちょっと戸惑ってる人はいたよね(笑)。

比屋定 そう、だからちょっと迷いましたもんね。

一志 キャラ設定が難しくなっちゃったよね、途中でね。

── でも、業界受けから一般リスナーまで広げないと、というところから、2ndアルバムが果たす役割は大きなものになってしまいましたね、

一志 その前に、1枚目でマニアックすぎるものを作っちゃったなという反省がぼくの中ではあって。1stアルバムだったら、そういう試行錯誤もあっていいんだけど、やっぱり次はもう少し一般層に広げなきゃいけないなというタイミングで、じゃあ次のシングルどうしようかっていうのは、これはけっこう悩んだんですよね。

比屋定 「Sweet Rhapsody」ですか?

一志 そうそう。

比屋定 あれも喧嘩したましね、大内さんと。

例えば1年間で100曲分くらいのインスピレーションがあるとしますよね。その100曲全部が良いわけじゃないんですよね。でも……(小林)

── 候補は「Sweet Rhapsody」以外にもあったんですか?

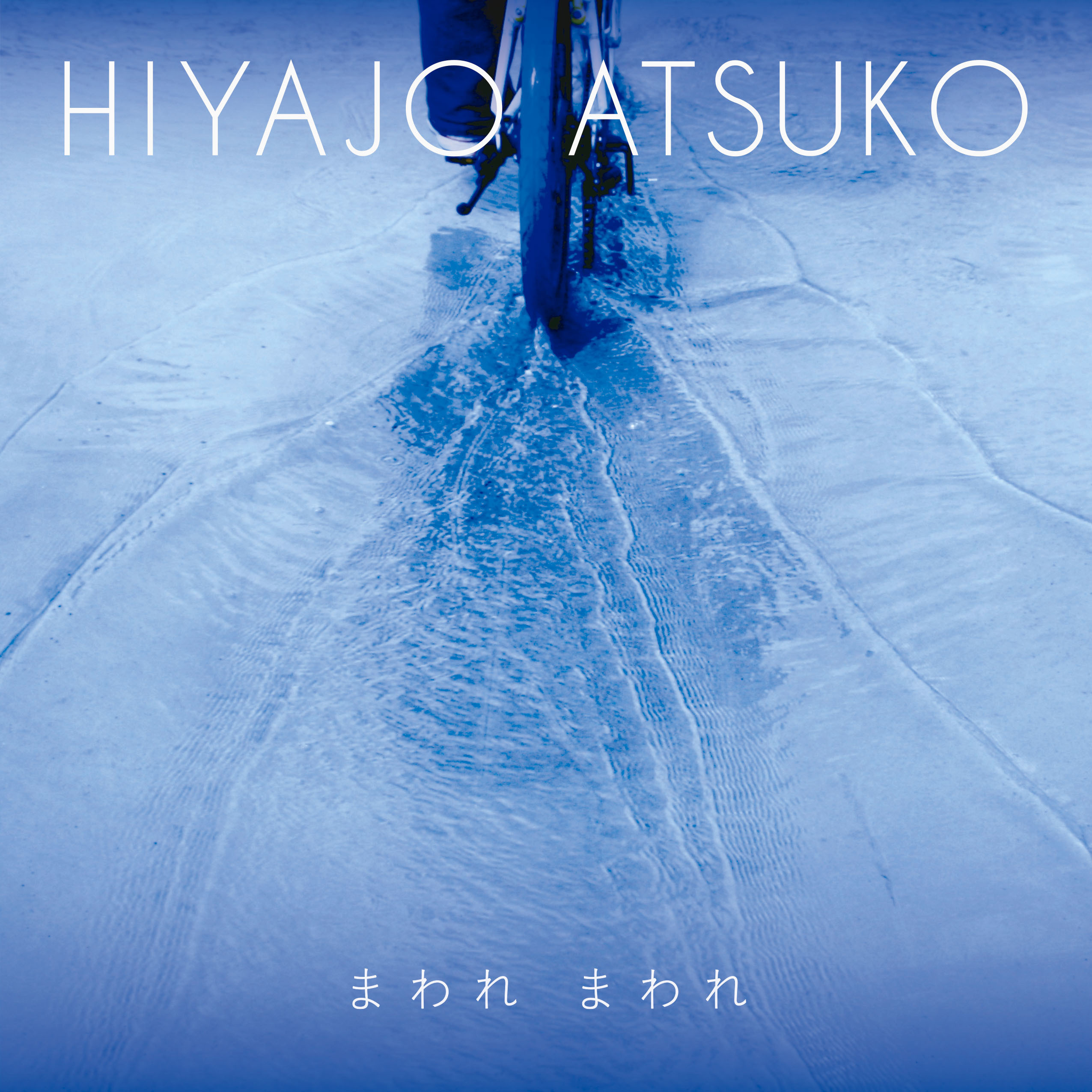

小林 「まわれ まわれ」の原型も既に同時期に書いていました。

一志 シングル向けのキャッチーな曲を、みたいなオーダーをしていたと思う。

小林 大内さんは、ぼくにはそういう言い方でリクエストはしないんですよ。気を使ってくれて。具体的にこういう感じでどう?みたいに言ってきたのが、大貫妙子さんの2枚目『Sunshower』の1曲目「Summer Connection」みたいな感じでどう?って。でも結局のところ、他人にこういう曲を書いてくれって言われて書けるってものでもなくて。自分の中に聴こえてきたものが作曲なんですよ。例えば1年間で100曲分くらいのインスピレーションがあるとしますよね。その100曲全部が良いわけじゃないんですよね。でも100曲以上作れば、10曲くらいは使えるものが出てくるっていうのがあって。そういう100曲の中の10曲っていうのは、特に譜面に書いたり鼻歌を録音していなくても、自分で覚えているもの。だから、そういうものをデモの形にして、まわりの人に聴いてもらう。その中のシングルっぽいものを、より推していくっていうことですよね。「まわれ まわれ」や「Sweet Rhapsody」を書くにあたって、1枚目がマニアックだから2枚目をポップにしようというよりは、1枚目の時点ではブラジル音楽と70年代ポップスという別な認識を持ってしまいがちだったものを、よりひとつの、自分たちの音楽として形にしていこうっていう結果だったと今はそう思うんです。

「Sweet Rhapsody」はレコーディングでもわかるんですよ。歌っていてもノリが悪い、若干。ちょっと自分がやり過ぎたかな?みたいな(一志)

── 比屋定さんはどの曲をシングルにしたいっていう意識はありましたか?

比屋定 「まわれ まわれ」は、シングルとしてすごくしっくりくる。アレンジの菅原(弘明)さんのキャッチーというか、キラキラした感じも含め、とても良いなと思いました。「Sweet Rhapsody」を作るときのことはすごく覚えてて、売れるものを書こうって言われてた。売れるものを意識して、っていう感じがすごく難しくて、それができないのがダメだったんでしょうね。レコーディングも本当に悩みながら歌ったのをよく覚えてて。できるだけ軽やかに可愛く、みたいに歌うというが難しかった。

一志 季節感みたいなものはあったよね。あれは春先にリリースだったから、ちょっと春っぽい感じで、とか。そういう抽象的なオーダーだったかもしれない。

比屋定 それをうまく形にすべきだったんですけど、その時は「売れるとは?」ということについて意味なく考え込んでしまった。だから「Sweet Rhapsody」は当時嫌いな曲だったんです。なんか自分じゃないみたいな曲だったので。

一志 うん、それは、ぼくもそう思っちゃったんだよね(笑)。彼女が言ってることがすごくわかって、おかげ様であれはFM802のヘビーローテーションを取って、たくさんオンエアもされたんだけど、やっぱりぼくの中にも正直ちょっと違和感があった。制作者サイドのコンセプトは間違ってないんだけど、表現者って非常にそこはデリケートなところが当然あるわけで、必ずしもこちらの意図を正確に表現してくれるとはもちろん限らない。その過程での創作上の葛藤みたいなものがあったことも知ってるから、なんか、レコーディングしていてもわかるんですよ。歌っていてもノリが悪い、若干。大内がどう思ってたのかわからないけど。ちょっとやり過ぎたかな?みたいな。

比屋定 でも今思えば、それを乗り越えるべきだったんだと思うんですよ。本当は。

一志 表面的にはキャッチーでウェル・メイドなものができたんだけれども、彼女の大切なものが、それによってそぎ落とされちゃったんじゃないかな、みたいな思いがあったのは確かです。

「Sweet Rhapsody」だけが、私の中で強烈に印象に残ってます。出たばっかりのときはあんまり聴けなかった。でも、今は大丈夫です(笑)。むしろ好きな曲になりました(比屋定)

── それは「Sweet Rhapsody」だけですか?全体的に?

比屋定 それだけです。「Sweet Rhapsody」だけが、私の中で強烈に印象に残ってます。出たばっかりのときはあんまり聴けなかった。でも、今は大丈夫です(笑)。むしろ好きな曲になりました。

一志 「Sweet Rhapsody」でFM802のヘビーローテーションも取って、全国のFM局でも多くオンエアされました。でも、そこまでメディアから受け入れられたにも関わらず、そんなにセールスの数字には跳ね返らなかったっていう印象があったんですよね。さてどうしたもんか?っていう、階段の踊り場的なところに行ってた感じは若干あったんですよね。CMの制作会社の方とかクリエーターやお店のスタッフのウケも良かった。でも、「まわれ まわれ」って名曲だという業界的な評価とのギャップがぬぐえなかったんですよね。その違和感にスタッフサイドは苛まれてた。結果だけが見えてこないもどかしさっていうのがしばらく続きました。えてないですね。

── それまで一志さんが手がけられてたアーティストで、そういうことはありましたか?

一志 わりとよくある話ではあるんです。メディアの評価が世間の評価とは限らないというのは、往々にしてある話で。時代ということもあるし、やはりカラオケで歌われる歌がヒットチャートに入るみたいな時代だったから、言い訳じみて聞こえてしまいますが、ちょっと時代が早かったのかな。

小林 そうですね、今から見ると、2枚目とか。3年ずれていたら結果がまったく違っていた気がします。

一志 これは余談なんですけど、新入社員の面接で「実はぼく比屋定さん好きだったんです」「当時よく聴いてました、あれは名盤です」という新人が入社してくるんです。「買ったの?」って聞くと、「買いましたよ!」みたいな。ますますおかしいな、と思って、本当に狐につままれた状況でした。だから今こういう再評価みたいな動きになっているんでしょうね。

「でも、大切なのは「昨日と違う今日」っていうタイトルにあるように、「今日」ですね(小林)

──『ささやかれた夢の話』から8か月後に、3枚目の『Lua Laranja -ルア・ラランジャ-』がリリースされています。あまりに短い期間での発表ですね。

小林 『ささやかれた夢の話』の発表がずれ込んだせいなんです。『世界ウルルン滞在記』で「メビウス」が9月~12月クールでタイアップされた関係で、‘99年リリースになったっていうことですかね。作っていたのは‘98年なので、ぼくの中では’98年の作品という意識があります。

── なるほど。2月にリリースして、次はもう10月となると、ずっと制作していたって感じですね。

比屋定 だからソニー時代のことを思い出すと、レコーディングしてたことしか覚えてない(笑)。もしくはプロモーションで各地に出かけているか。

── 3枚目のコンセプトについてどんなふうに話していたんですか?

比屋定 『Lua Laranja -ルア・ラランジャ-』に関しては、ちょっと戻った気がするんです。2枚目がこうだったから3枚目はプリミティヴにしようってことじゃないんですけど。仕上がった音とか聴いて、少し戻るというか、ブラジルというのか、そういうのに少し色が出たのかな。

一志 「七色神話」って、『Lua Laranja -ルア・ラランジャ-』だっけ?

比屋定 そうです。村田(陽一)さんに出会ってアレンジをお願いしたり、イヴァン・リンスに参加してもらったりとか。そういう出会いの時期みたいなのもあったのかもしれない。『ささやかれた夢の話』よりは、私はブラジル色を強く感じた。それでも意図はしてなかったんですけど。

── 自然に?

比屋定 アレンジの方向性とかで、そういうカラーになったんじゃないかなと思うんですけどね。

小林 根本的な違いはまったくないです。「まわれ まわれ」みたいな曲と「今宵このまま」「七色神話」みたいな曲のメロディとベーシックなコード進行というのは、まったくもって変わりはないですね。単にそのアレンジ的な、表面的なものが、ブラジルのリズムだったり、70年代的なポップスのリズムだったりするからだと思います。服とか髪型とかの違いと言えますね。

いまグッときています。20年前、当時のスタッフに「100万枚売れなくてもいいから、20年経っても残る名盤を作ろうよ、俺たちは」というコンセプトでスタートしたので(一志)

── 一志さんは異動されて、このアルバムでは離れていましたが、聴かれたときの印象はいかがでしたか?

一志 ぼくは「オレンジ色の午後」が好きでした。

比屋定 あれはシングルっぽかったですよね。

一志 この曲は新境地だなと思った。

小林 実は2ndアルバムを作ってるときにすでに作っていた曲です。

一志 この時にタイアップセクションに移ってたんで、この曲でタイアップ狙ったら面白いんじゃない?って思って、いろんな人に聴いてもらったんです。さっきと同じなんだけど、むちゃくちゃ評判良くて、これ誰?みたいな。そういう反応がありました。

比屋定 曲も良いし、これはアレンジの西脇(辰弥)さんがすごく丁寧で、きれいなアレンジにしてくださって、良い曲になったなと思いました。

── 3枚目の時は「Sweet Rhapsody」みたいな気持ちっていうのはなく、楽しく歌えていたんですか?

比屋定 はい! そう、もう「Sweet Rhapsody」だけなんですよ、ほんと。強く言い過ぎてすみません(笑)。

── いえいえ。でも、意外でした。そういうふうにお話聞かないとわからないので。

一志 こんなこと言っちゃうとあれなんですけど、「Sweet Rhapsody」の話に戻ると、村山達哉さんがアレンジをやっていて。村山さんとは今でも仲が良いんで色々話すんですけど、村山さんも「Sweet Rhapsody」は自分としてはダメだと思ってるんですよね。彼はソウルとかR&Bとか、そういう16ビートを通過していない人だから、すごく苦労したそうなんです。

比屋定 私、それは感じてました。何だろう、このちぐはぐ感は?みたいなのはあったんですよね。

一志 村山さんは1万曲くらいアレンジやってる人だけど、本当にこれは自分の中に壁みたいなものを感じながらやった唯一の作品だそうです。同時期に真心ブラザーズの「サマーヌード」も手がけていて、ぼくは「サマーヌード」みたいな感じがいいんじゃないかっていうことで、「Sweet Rhapsody」にも参加してもらったんですけど、本人的には全然違うものだったと。早く言ってほしかった(笑)。

小林 でも今回アナログ聴いたときに、明らかにわかるんです。リズムセクション側の揃え方と弦の揃え方に、実はすごく違和感があるんですよ。

一志 それがアレンジャーの村山さんの違和感でもあったんだろうね。

── こうして曲が独り歩きしていくっていうのが、おもしろいっていうのも変ですけど、音楽の不思議なところっていうか。

一志 そうですよね。今でも村山さんはたまにその話をします。

── アルバム3枚目で残念ながら契約終了ということになりましたが、その後他のレーベルへ移って音楽続けていこうっていうことは考えなかったんですか?

比屋定 どうだったんだろう?契約切れるのもなんとなくわかっていて、レーベルがどうとかって気持ちが、あんまり強くなくて、どうやってライヴ続けようかみたいな意識だったんですよ。CD出させてもらったとか、ソニーでたくさん経験させてもらったことを胸に、これからどうやっていこうかなって。新しいCDを出す方法みたいなものは、その時はあまり思い描かなかったっていうか、思いつかなかったですね。

── そのあと比屋定さんは沖縄に帰られたんですか?

比屋定 そうです。結婚をすることになって。相手が沖縄に住んでたので、沖縄に帰らないと一緒に暮らせないってことで、帰ったんです。だから彼に出会わなければ、東京で音楽を続けていたと思います。どっちにしても音楽を辞める気持ちは少しもなかったので。

──それで帰られて、引き続き音楽活動を続けていくなかで、再評価が始まってるなと感じられたのはいつくらいだったんですか?

一志 流線形とのコラボはいつだったっけ?

比屋定 2009年です。

一志 あれはどういうきっかけだったの?

比屋定 2004年に『ひやじょう』をハピネスレコードから出してもらうことになって、ハピネスに流線形が所属していたんです。クニモンド瀧口さんは昔から私の音楽を好きでいてくれたみたいで、ハピネスレコードのイベントで流線形に私がゲストで入って2曲歌ったんですね。相性が良かったので、じゃあ何か作ったらいいじゃないかって、当時の事務所の社長がって提案してくれて、そしたらクニモンドさんも乗ってくれたって感じですね。

おかしいな、あんなに売れなかったはずなのにベスト盤?と首を傾けていました(笑)(比屋定)

── そこからだんだんと再評価が高まっていって、このベストとアナログに結実したっていうことになるわけですよね。

比屋定 いえ、どちらかというと寝耳に水でした(笑)。何で今?みたいな。ホントにいいんですか?って感じで。さらにベスト盤を出そうと思ってますとソニー・ミュージックダイレクトの蒔田(聡)さんから連絡いただいて……おかしいな、あんなに売れなかったはずなのにベスト盤?と首を傾けていました(笑)。

一志 ぼくもビックリしました。でもこれも何かの因縁なんだけど、最初に今回のベスト盤担当から「実は……」っていうのを去年メールでいただいた時、たまたま沖縄にいて。「来年20年周年なんです」って、自分も忘れてた。あー、そうなんだ! でも、大丈夫なの!?みたいな(笑)。

比屋定 正直すぎる~(笑)。

一志 ごめんね(笑)。ぼくは「昨日と違う今日」が一番好きで、その曲がベストのタイトルになったことにグッときています。そういう思いというのは、通じたり具現化したりするっていうことは、時空を超えて、あるんだなっていうことはすごく感じました。20年前、当時のスタッフに「100万枚売れなくてもいいから、20年経っても残る名盤を作ろうよ、俺たちは」というコンセプトでスタートしたので。

比屋定 泣いてもいいですか(笑)。

一志 それが、すべてではないんだけど、ある程度形として実現してるっていうことは、ぼくはすごくうれしかった。その時の想いがこういう形で現れたんだと思っています。100万枚売れても、20年後に消えている作品というのは実はいっぱいあるんですよ。売れることにはもちろん価値はあるんだけども、何年も生き続ける、作品として残るっていうことは、同じくらい価値があることなんです。だからそういう意味で言うと、ぼくも寝耳に水ではあったんだけど、その時のぼくの想いみたいなものが実現しったってのは、すごくうれしい話でしたね。

比屋定 そうですよね。ありがとうございます。「昨日と違う今日」は詞から作った曲で、私がその当時住んでいた、武蔵野美術大学の最寄り駅だった鷹の台っていう駅の情景を描いているんです。

一志 八百屋かなんかがあったって話だよね?

比屋定 そうそう、歌詞に八百屋が出てくるんですよね。そのお店の前をいつも通って家に帰ってました。この曲名を聞くだけで、私は同じように戻るんですよ。だからこのタイトルが20周年のタイトルになるのは、ホントしっくりきました。

小林 『のすたるじあ』とか「まわれ まわれ」を作っていた当時、20年前の音楽をいっぱい聴いていました。だから、そういうことも共通してるんですよね。ぼくが聴いていたものっていうのは、20年経っても、今だと40年経つわけですけど、残っているわけですよね。ぼくらがすごいからこういうものを作れるっていうんじゃなくて、やっぱり先代の人たちの影響や伝統っていうのは自分なりに受け継いでいるっていうことなんです。でも、大切なのは「昨日と違う今日」っていうタイトルにあるように、「今日」ですね。

比屋定 今はほんとしみじみ、これからも音楽を続けられたらと思っています。

──「明日」に向かって。

比屋定 うん、そういうのが大事なんだろうなと思います。

インタビュー・文/油納将志 写真/島田香

比屋定篤子(ひやじょう・あつこ)

幼少の頃から歌うことが大好きで合唱団に6年間所属する。武蔵野美術大学入学後、同大学のサークル「ラテン音楽研究会」に参加。バンド活動を始めヴォーカルを担当する。在学中、作曲家を目指す小林治郎と出会い、オリジナル曲の共作を始め、東京都内ライヴハウスでの活動を開始。1997年、Sony Musicよりデビューし、7枚のシングル、3枚のアルバムをリリース。2001年に拠点を故郷の沖縄に移す。2004年から2009年の間にHappiness Recordsより4枚のアルバムを発表。2015年に沖縄の歌を収録したアルバム、2016年には初のベスト盤がリリースとなった。沖縄県内外でのライヴ活動をマイペースに継続。ライブサポートは、主にChoroClubのギタリスト笹子重治氏。共演歴20年となるデュオでのライヴは、各地で好評を得る。沖縄県那覇市生まれ(比屋定篤子オフィシャルHPより)

小林治郎(こばやし・じろう)

作曲家。比屋定篤子90'sソニー三部作の全作曲を手掛け、業界関係者から評価される。その後は作編曲家として活動。近年ではナミノートの「Our Songs」での作曲&プロデュースが会心の出来映えで、ここでは昭和の大作詞家「阿久悠」氏との共作も実現。先月リリースの「伝説のファニーボイス」大野方栄「ちゃぱら」にも楽曲提供。メイン楽器はアコースティックベース、但し「まわれまわれ」等の当時の楽曲の時点ではまだエレキベース(本人寄稿)。

naminote(ナミノート) - Official Website

一志順夫(いっし・よりお)

株式会社レーベルゲート代表取締役。1985年CBS・ソニーグループ入社。EPICレコード代表取締役、デフスターレコード代表取締役などを経て現在に至る。

- 品番:MHCL-30424

- 価格:¥2,500+税

- 高品質CD:Blu-spec CD2

- ・比屋定篤子によるセルフライナーノーツ収録

- ・作曲家、小林治郎による『メビウス』『まわれ まわれ』の楽曲解説収録

- ・選曲者、クニモンド瀧口(流線形)によるライナーノーツ収録

- ・2016年最新リマスター

- ご購入はこちらから

Sony Music Shop

- 品番:MHKL-4

- 価格:¥1,800+税

- 7インチアナログレコード

- ・比屋定篤子初の限定7インチシングル化!

- ・巨匠バーニー・グランドマンによるカッティング

- ・Rainbo Records(USA)プレス

- ご購入はこちらから

Sony Music Shop

関連サイト

SonyMusicShop

SonyMusicShop

SonyMusicShop

SonyMusicShop