日本武道館列伝 The Legendary@BUDOKAN

日本最大の“音楽ホール”として愛され続ける日本武道館。数多くの名演、名盤、名場面を生んだレジェンダリーの回想連載。

第1回『チープ・トリック at 武道館』 野中規雄インタビュー[前編]

![第1回『チープ・トリック at 武道館』 野中規雄インタビュー[前編]](/images/6/41c/a506c9d67bfbc650bd628ff3b3d4c.jpg)

それこそビートルズから始まり、シカゴ、ツェッペリンなどなど、いろんなバンドがやってきた場所だし、逆に言えばチープ・トリックと武道館がしっかり結びついたのはあのタイトルのせいだと思いますよ。タイトルが、例えば『チープ・トリック・ライヴ・イン・ジャパン』だったら、ここまで武道館が音楽ホールとして語り継がれるようなことはなかったんじゃないですか。もし僕がタイトルに武道館を使わなかったから、ここの取材の席に呼ばれることもなかっただろうし(笑)──野中規雄

── 日本武道館は1964年の東京オリンピック柔道競技場として開館し、その後も日本有数の武道館、競技場、多目的ホールとして利用されています。音楽ホールとしての日本武道館の歴史はビートルズの来日公演から始まるわけですが、『チープ・トリック at 武道館』の産みの親でもある野中さんはそのステージをご覧になっていますか。

野中 行けてないんです。人生で悔いが残っているライヴがふたつあって、それは1966年のビートルズの武道館と、1971年のグランド・ファンク・レイルロードの後楽園球場なんです。僕は1948年の群馬生まれで、ビートルズ来日は高3でした。武道館に行った友達もいるんですよ。でも、僕はチケットが手に入らなかったんです。というか、自分のなかで“どうしても行くぞ!”という気にならなくて。というのは“チケットが必要以上に手に入りにくいからいいや”と思っちゃったんですよね。必要以上に騒がれ過ぎたのが嫌だった、というのはあります(笑)。日本でデビューした頃から好きで、ずっと追いかけてレコードを買っていたんだけど、来日が1966年6月ですよね。その頃にはもうめちゃくちゃな人気で、僕としては“2年前には何も言ってなかったのに急になんだよ”という感じですよ(笑)。同じ1966年に初めて外タレのコンサートに行くんですが、有楽町のサンケイホールでフランス・ギャルを観ました。前橋から日帰りで、片道2時間半。しかも期末試験だか中間試験だかの最中だったんですけど……。それにしても、この連載のテーマである武道館を意識したのは、やっぱり間違いなくビートルズですよね。

野中規雄(2018年都内にて)

野中規雄(2018年都内にて)── では、実際に武道館でライヴを観たのはいつですか。

野中 生でコンサートを観て、本当の意味で音楽ホールとしての武道館を意識したのはシカゴですね。その前にはブラッド・スウェット&ティアーズも武道館で体験したし、シカゴの次に観たレッド・ツェッペリンもスゴかったけれど、シカゴはすごく印象に残っていますね。それが1971年6月です。この1971年というのは自分のロックの歴史のなかでは重要な年で、2月にBS&T、6月にシカゴ、8月に「箱根アフロディーテ」でピンク・フロイドを観て、9月にレッド・ツェッペリンを観てるんです。当時、僕は大学4年生で、就職の面接を受けたりしながら夜はコンサートに行くという時期だったから、そのタイミングでこのスゴイ並びのコンサートを見たら、そりゃ音楽関係の会社を受けようと思いますよね(笑)。もちろん、中学生の頃からずっと洋楽を聴いてきたということもあるけど、1971年にシカゴとツェッペリンの武道館を見たというのは決定的だったと思います。特にシカゴはアルバムを抱いて寝たくらい好きだったから(笑)。CBS・ソニーを受けたのも、当時はシカゴがいたからです。

シカゴ

シカゴ『ライヴ・イン・ジャパン』

── ちなみに、そのシカゴの武道館を当時のソニーは録音していますよね?

野中 いや、録ったのはその次の来日のとき、1972年じゃないかな。磯田(秀人)さんという、後にサンタナ『ロータスの伝説』を作ったディレクターが、シカゴの『ライヴ・イン・ジャパン』を武道館で録っているはずです。

── 以前、ディープ・パープルの『ライヴ・イン・ジャパン』について、担当ディレクターだった折田育造さんにお話を聞く機会があったんですが、「例えばソニーの磯田さんがシカゴを録ったと聞くと、“じゃあ、俺たちはフェイセズを録ろう”というふうに、ソニーとワーナーで競い合ってたんだよ」とおっしゃっていました。

野中 なるほど。じつは、ディープ・パープルの『ライヴ・イン・ジャパン』があったから、野中というディレクターは“ライヴ・イン・武道館”を録りたいと思ったのですよ。理由は、洋楽ディレクターというのは音楽を作らないんです。選ぶだけなんです。音楽を作れるとすれば、日本語盤かライヴ・イン・ジャパンしかないんですよね。日本語盤というのは当時いっぱいあって、じつはシカゴも日本語盤を出しています。つまり、磯田さんという先輩がシカゴで日本語盤を録ったり、ライヴ・イン・ジャパンを録ったりしていて、新人ディレクター・野中としては“いいなぁ、ああいうの”と思うわけですよ。俺もいつか録りたいなと。そういう思いがベースにあって、それが最終的にチープ・トリックに繋がっていきました。

ディープ・パープル

ディープ・パープル『ライヴ・イン・ジャパン』

── 初来日公演が決まった時点のチープ・トリックは、その前から担当されていたエアロスミスや、シカゴと比べると、人気や実績の面では一段下という状況でしたよね。

野中 洋楽誌『MUSIC LIFE』が広めた“3大ロック・バンド”というのがありますよね。クイーン、KISS、エアロスミスですけど、その盛り上がりが一段落したのが1977年だったんです。1月から2月にかけてエアロスミスが初来日して、3月から4月にかけてKISSが初来日して、そこで3大ロック・バンドがみんな来日公演を果たして、しかもビートルズがやった聖地・武道館でコンサートをやったわけです。それで、音楽業界全体が“次は誰だ!?”という流れになっていきました。1976年の年末にベイ・シティ・ローラーズも来日して武道館をやりましたから、『MUSIC LIFE』をはじめ業界全体が次を探すという流れになって、当然たくさんの候補が上がってくるわけですが、そのなかのひとつがチープ・トリックでした。

チープ・トリック

チープ・トリック『チープ・トリックⅠ+10』

── 彼らは、その年の2月に1stアルバム『チープ・トリック』をリリースしたばかりですよね。

野中 そのアルバムはジャック・ダグラスのプロデュースで、“エアロスミスと同じじゃないか!これはいいかもしれない”と思って聴いてみたんだけど、僕はあまりピンときませんでした。いまで言うところのパワー・ポップなんだけど、当時のジャンル分けで考えるとハードロックでもなければイケイケのロックンロールでもない。中途半端に聴こえたんです。『MUSIC LIFE』もそのときは、モノクロの写真を1枚載せただけでした。ところが、東郷さんがKISSの取材に行ったら、前座がチープ・トリックで、彼らも取材してグラビアに載せたら、読者から反響がドカーンと来たんです。しかも、9月に出た2枚目のアルバム『蒼ざめたハイウェイ』の評判も良くて、いよいよガツンという感じだったんですけど、その度合いが尋常ではなくて、その年にデビューしたばかりのバンドとは思えないような、ものすごい反響だったんです。その時点で、『MUSIC LIFE』では「3大バンドの次はチープ・トリック」と決まっちゃいました。読者の反応によってね。

チープ・トリック

チープ・トリック『蒼ざめたハイウェイ+7』

── とすると、チープ・トリックの武道館公演の興行元だった音楽舎は、かなり確信を持って武道館を決めたんでしょうか。

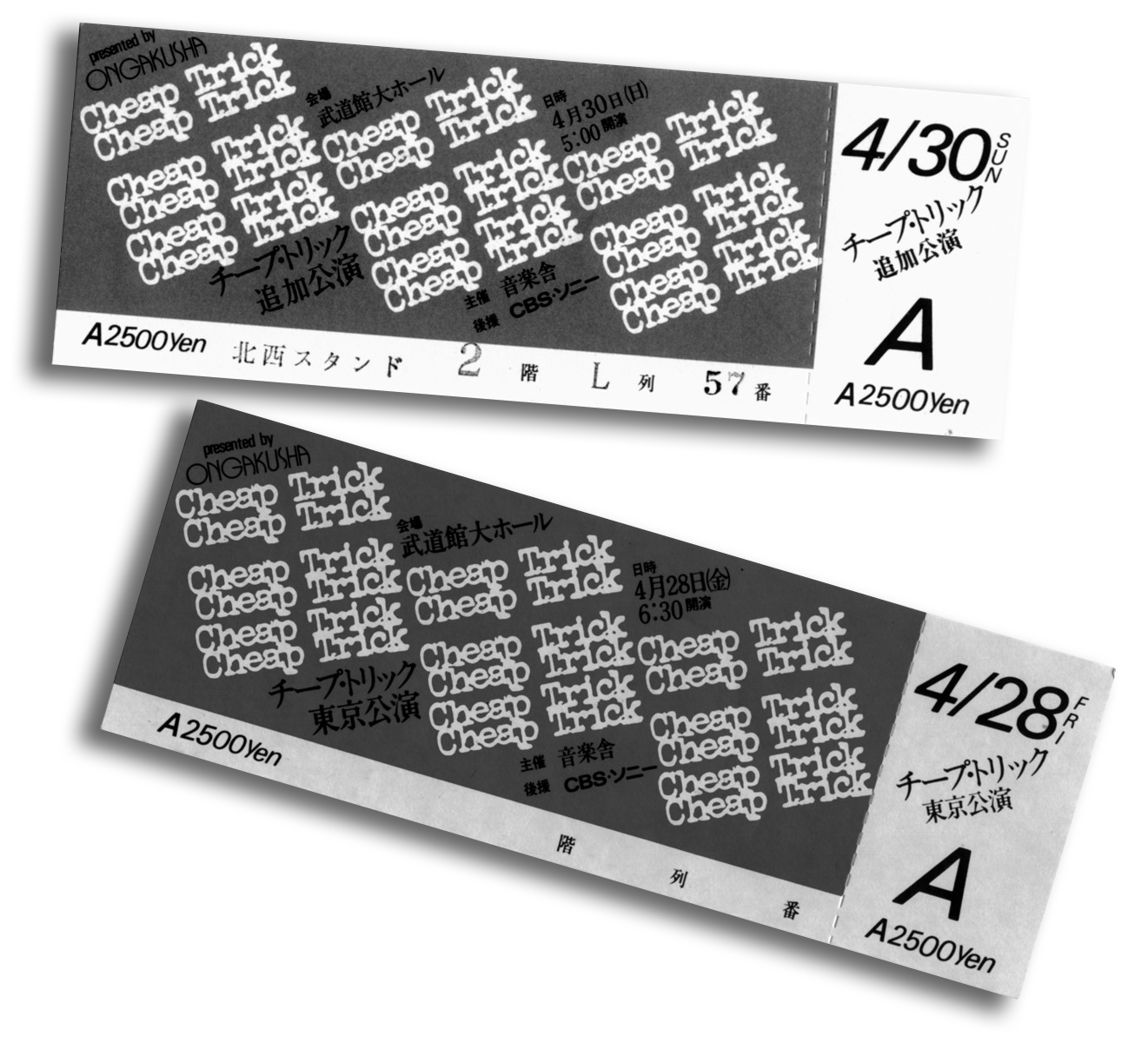

野中 どうなんでしょうね。当時の状況として、まず「ロックと言えばウドー」という感じだったし、もちろんキョードー東京もいて、そのなかで音楽舎は新興勢力だったんです。そういう彼らが、3大ロック・バンドの次を担うチープ・トリックで勝負に出たという感じだったんじゃないでしょうか。ある日、当時の責任者の上野(博)さんから電話がかかってきて「武道館、どうですか?」と言うわけです。“何、言ってるんだ!?”と思いましたよね(笑)。だって、デビューしてまだ数か月しか経ってないバンドですから。実際、「ビートルズがやった武道館でやりたい。いっぱい入れば儲かるし!」みたいな感じで武道館をやって、評判を落としたバンドも少なくありませんでした。僕としては、その二の舞になるんじゃないかという心配があったんです。でも、その電話がかかってきたときにはもうおそらく決まっていたんですよね。それで、発売したら即完ですよ。

── 即完だったんですか!?

野中 正直、“なんじゃ、これは!”と思いました。人気があるのはわかっていたし、レコードは実際メチャクチャ売れていました。12月に武道館公演が発表になる時点で9月発売のアルバムは20万枚くらい売れていたんです。エアロスミスは10万枚です。つまり、チープ・トリックはエアロスミスの倍売れていたわけですけど、それにしても“武道館!?”と思っていました。いまの感覚で言えば、その年にデビューしたバンドが本国で売れていないのに東京ドームをやるようなイメージですよ。それが即完したんだから、“ウソっ!”という感じです。それで、チープ・トリックのライヴ・イン・ジャパンを録ろうと決めました。アメリカにオファーを出したら、すぐにOK!が出たんです。ただ、「リリースは日本だけ」という話でした。いまから思えば、バンドとレコード会社の契約のメインの内容に関わるものではなくて特別な項目のひとつとしてOK!した、ということだったようです。

── 結果から言えば、上野さんたち音楽舎の大胆な決断があったから、あの大ヒットが生まれたとも言えますね。

野中 そうですね。普通だったら、あの当時のチープ・トリックは中野サンプラザ2回くらいだったと思います。

── ちなみに、バンドのマネージメントは、その時点で2ndアルバム『蒼ざめたハイウェイ』が20万枚売れていることは知っていたんですか。

野中 知っていました。なんで、そんなことになっているのかはわかっていなかったと思いますけど(笑)。当時、日本のレコード会社とアメリカのレコード会社は、地球と火星くらい遠かったんです。コミュニケーションの具合で言えば、です。だから、その先にいるマネージメントは“日本でなぜそんな現象が起きているんだ?”と思っていたでしょうし、ほとんど訳わからずの状態で日本に来たのは間違いないと思います。武道館についても、ビートルズがやったところということさえ知らずに来たんじゃないかな。だって、火星にあるホールの名前を言われてもわからないでしょ(笑)。彼らからすれば、何回ステージをやってギャランティがいくら?というのが大事で、会場がどこなのかなんて気にしていなかったと思いますね。

── このときのチープ・トリックは各地をツアーしてまわり、武道館はそのファイナル公演でした。『at 武道館』は大阪でも録音していますよね?

野中 しています。大阪公演音源をけっこう使っています。

── その上で、タイトルは『at 武道館』にしたわけですね。

野中 だって、シンボルですから。それこそビートルズから始まり、シカゴ、ツェッペリンなどなど、いろんなバンドがやってきた場所だし、逆に言えばチープ・トリックと武道館がしっかり結びついたのはあのタイトルのせいだと思いますよ。タイトルが、例えば『チープ・トリック・ライヴ・イン・ジャパン』だったら、ここまで武道館が音楽ホールとして語り継がれるようなことはなかったんじゃないですか。もし僕がタイトルに武道館を使わなかったから、ここの取材の席に呼ばれることもなかっただろうし(笑)。

野中規雄(2018年都内にて)

野中規雄(2018年都内にて)── 話に出たディープ・パープルは武道館と大阪厚生年金会館で録音していて、タイトルは『ライヴ・イン・ジャパン』です。

野中 そうですよね。他にも日本で録音したライブ・アルバムはたくさん出ているけど、どれも“ライヴ・イン・ジャパン”であって、会場の名前をタイトルにしたものは、少なくとも僕は知らないです。僕自身は、あのアルバムをファンの人たちのための記念品として作ってるんですよ。1978年4月にチープ・トリックが武道館でライヴをやったということの記念品です。それは、もちろん現場に来た人の思い出にもなるけど、来れなかった人の思い出になるなと思って。武道館というものを知っている人たちのためのタイトルなんですよね。

チープ・トリック

チープ・トリック『チープ・トリック at 武道館 +3』

── さきほど野中さんも言われたように、いくら事前の人気が高くても、実際のライヴ・パフォーマンスが良くなかったら、人気が落ちるきっかけになったかもしれません。『at 武道館』のパフォーマンスを収めた『at 武道館-完全盤(CD&DVD)』のライヴDVDに付いているメンバー・インタビューで、ロビン・ザンダーが「僕たちはそれまで人気のないライヴ・バンドだった」と語っていますが、その発言は“まだ人気はなかったけれど、でもライヴの地力を持ったバンドだった”という自負の表れでもあるように、僕は感じました。

野中 僕もそう思います。まだ大きな会場ではやったことがなかったとしても、各地のクラブで2時間くらいのライヴをずっとやってきてるんですよね。だから、レパートリーもあれば、演奏力もあったんですよ。アメリカでも売れたシングル・ヒットを持っているバンドでも、1時間くらいのステージしかできなくて、しかもシングル・ヒットを2回も3回もやるような来日公演がいっぱいあったなかで、チープ・トリックは「今日のセット・リストはどうする?」と考えて、曲を削ることがあるようなバンドだったんです。それに、ロビン・ザンダーはルックスの良さばかり取り沙汰されていましたが、彼の歌唱力というのはとんでもないですから。だから、武道館という場に耐えうるパフォーマンスをちゃんとやってくれたんです。それは成功の大きな要因ですね。もし演奏がダメだったら、スタジオで録り直していたかもしれない。日本での録音に限らず、ライヴ・アルバムではそういうことはいっぱい行われています。そのなかで、あの『at 武道館』は、音を重ねているところは若干あるにしても、基本的にはバンドの演奏がそのまま収録されているわけで、そのこともライヴ・アルバムとしてすごく重要だったと思います。

『チープ・トリック at 武道館 +3』ブックレットより

『チープ・トリック at 武道館 +3』ブックレットより── 念願のライヴ・イン・ジャパンをレコーディングすることになって、録音体制については何か考えたことはありましたか。

野中 鈴木智雄さんというエンジニアがいて、まさに日本でも指折りのエンジニアですから、録音については智雄さんにすべてお任せしました。サンタナの『ロータスの伝説』も担当されていましたから、当時ライヴ・イン・ジャパンを録ることについては、おそらく日本一だったと思いますよ。

── 智雄さんをはじめとするソニーの録音部の蓄積も大きかったと思います。それから考えると、もう数年レコーディングのタイミングが早く来ていたら、ああしたライヴ録音が実現していなかった可能性はありますか。

野中 『ロータスの伝説』をやった後だったら、なんでもできますよ(笑)。先輩がああいう、すごいことをやってくれてるおかげですよね。それに、チープ・トリックの『at武道館』の録音について言えば、あの女の子たちの歓声さえあれば、もう勝ちですよ。ディープ・パープル『ライヴ・イン・ジャパン』にも、サンタナ『ロータスの伝説』にもないのは、女の子の歓声です。だから、“アメリカでなぜ売れたのか? なぜ世界中で発売されたのか?”ということの理由を探れば、その最大の功労者はあの日武道館に詰めかけた女の子たちだし、彼女たちの歓声があのアルバムを成功に導いた、と僕は思っています。ああいう歓声が、アメリカには土壌としてなかったんです。それなのに、自分たちの国の人間が他の国に行って、こんなことになっている、と。これじゃ、まるで英国のビートルズじゃないか、ということですよ。

チープ・トリック

チープ・トリック『チープ・トリック at 武道館-完全盤(CD+DVD)』

── 当日、昼間にサウンドチェックをやったりしたと思いますが、その時点ではメンバーの武道館に対する反応で何か憶えていることはありますか。

野中 武道館のことで何か話した記憶はないですが、でも武道館に来た時点ではもういろんなバンドがやったすごい会場だということはわかっていたと思いますし、言うまでもなく彼らもまたビートルズ・フリークですから、そのビートルズが最初にやった場所だということは十分に意識してリハをやっていたと思いますよ。30周年のときに、また武道館でやったじゃないですか。そのときにメンバーと話したら「ここで30年前にやったんだよなあ。その前にはビートルズもやっただよなあ」という話をしてました。武道館の入り口の上から周りの風景を4人で眺めてる写真がありますが、あれはいい写真ですよね。リハの後、あそこに行って、周りを見渡しながら「30年前、ここでやったんだよなあ」って。

『チープ・トリック at 武道館-完全盤(CD+DVD)』ブックレットより

『チープ・トリック at 武道館-完全盤(CD+DVD)』ブックレットより── 会場に思い入れがなかったら、あそこに行かないですよね。

野中 そう思います。しかも、1978年じゃなくて、その30年後の話ですから。

── DVDのインタビューで、リック・ニールセンが「俺たちが武道館を有名にし、武道館が俺たちを有名にした」という名セリフを口にしています。

野中 個人的には、リックも70歳だし、チープ・トリックの解散コンサートを武道館でやってほしいというのが僕の最後の望みなんです。今年もし40周年でやってたら、“多分これが最後になるんじゃないか”と思ってたんですけど、幸か不幸かリックの体調のせいで今回は実現しなかったですよね。“だったら、来年でもいいな”と思ったら、来年は武道館が改修じゃないですか。となると、新装なった武道館のこけら落としがどうかわからないけど、そこで解散コンサート、ということになりますよね。それを、収録するとか、YouTubeか何かで全世界に配信するとか、そういう締め方をするのが武道館で育ったあのバンドのストーリーとしてはいいんじゃないかなという気がするんですよ。

── そういうふうに、キャリア自体が武道館と共にあるバンドは、日本でもいないと思います。

野中 それができれば本当にいいな、と僕は思ってるんです。そのときには最初から全世界を意識してやって、最後は「これで、僕らのキャリアを終わりにします。Good-Bye Now! Ladies And Gentleman!」と言って終わるんですよ(笑)。それは、ある意味では僕の思いつきというか、そういうことをただ妄想しているということなんですけど、でも言ってしまえば、すべては妄想から始まりますから。

── DVDのインタビューに、途中で音が切れたのに驚いて、転んでアゴを切って血だらけのまま鈴木智雄さんのところに走ったという話が出てきますが、その話から察するに、野中さんも現場ではやはり相当テンションは高かったですか。

野中 PAの音が飛んだんですよ。“録音してるのに、これは大変だ!”と思って、慌てて智雄さんのところへ行って「大丈夫ですか」と聞いたら、智雄さんが「何も問題ないですよ。それより野中さん、血だらけですよ」と言われて、初めて気がついたんです(笑)。

── (笑)。あの話で驚いたのは、それで病院に行って傷を縫ってもらったら、また武道館に戻ってきたという話です。そんな状態でも、“戻らないといけない”と思ったんですね。

野中 考えてみると、担当ディレクターとは言っても、何もしないんですよ。ライヴに何か力を尽くしているわけでもなく、録音に関しては「トム鈴木さん、お願いしますね」というわけですよ。ライヴ・レコーディングにおいてディレクターがやる仕事というと、お昼のご飯を手配するとか、そういうことくらいしかないんです。

── ただ、『at 武道館』に関して言えば、当初はセット・リストに入っていなかった「甘い罠」が入ったのは野中さんの進言があったからですよね。

野中 そういうことにはなってますけど、それは誰でも言うでしょ。

── 誰でも言うかどうかは別にして、「甘い罠」が入っているのとないのとでは大違いですよ。

野中 チープ・トリックが武道館をやることになったのは、『MUSIC LIFE』ですごい人気だったというだけではもちろんなくて、雑誌で言えば他にも『音楽専科』とかいろいろあったし、それと同じくらい重要だったのはラジオでガンガンかかったんですよね。しかも、九州から北海道まですべての局でチャートインするくらいヒットしたんです。そのきっかけになったのが「甘い罠」と「今夜は帰さない」の2曲で、アルバムのなかで邦題をつけたのはその2曲だけです。その2曲はシングルカットすると決めていたので。いまと違って、どの曲をシングルカットするか日本で勝手に決めることができていた時代ですから、僕としては「この曲をカットするぞ」「順番はこうだぞ」「邦題はこうだ」と決めていった2曲の片方が入らないというのはありえないですよね。ファンの人たちは絶対知っている曲だし。だから、バンドにも、「この2曲は絶対入れてくれ」ということは言いました。

[後編]に続く

インタビュー・文/兼田達矢

●野中規雄(のなか・のりお)

1948年、群馬県前橋生まれ。1972年にCBS・ソニー(当時)に入社し、洋楽宣伝、洋楽ディレクターとして、エアロスミスやクラッシュ、ジャニス・イアン、チープ・トリックなど数多くのアーティストを手がけた。その後、SD本部、国内制作本部長、ソニー・ミュージックエンタテインメント取締役を経て2003年にソニー・ミュージックダイレクト代表取締役に就任。2008年に同社を定年退職し、同年に退職した岡田了とともに株式会社日本洋楽研究会を設立。制作に携わった洋楽カタログを後世に残すための活動を行っている。

●レッツゴー!元日本洋楽研究会

https://ameblo.jp/nihonyogaku/